(・_・;) えっ、アース線のつける場所がない!?

こんなときどうすればいいの?

家電を設置していてふと気づくこの問題、じつはかなり多くの方が悩んでいます。

しかも、感電や漏電のリスクが関わってくるから、放っておけないんです。

アース線が繋げないとき、あなたはどうすべきか——

この記事では専門的な視点と初心者でもわかりやすい言葉で、徹底的に解説します。

アース線の役割と必要性とは?

- アース線って本当に必要なの?

- なんとなく余ったコードって印象だけど…

と思っていませんか?

じつはこのアース線、見た目以上に重要な役割を担っているんです!

まず、アース線とは

- 電気機器の金属部分と地面をつなぐための線

のこと。

万が一、機器内部で電気が漏れてしまった場合、

このアース線を通じて余分な電気が地面に逃げていくことで、人が触れても感電しにくくなります。

いわば

- 電気の逃げ道

なんです。

冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど、金属の筐体を持ち、しかも水気が関わる家電では特に重要です。

- 水+電気=感電のリスクが!

だからこそ、メーカーも

アース線を繋いでください!

とわざわざ注意書きしてるんです。

それに、アースをとっていないと機器の誤作動を招く場合も。

微弱な漏電でも機器内部のセンサーが誤動作したり、静電気の影響を受けやすくなったりします。

そして一番大事なのが、火災リスクの低減。

- 漏電から火花が飛び

それが原因で火事に発展…という最悪のケースを、アース線が未然に防いでくれるんです。

そして、

- アース線を軽視していた自分が怖い…

という方、ご安心を。

これからのセクションで、安全かつ現実的な対処法を丁寧に紹介していきます。

アース線がなぜ必要なのか?

アース線が必要な理由はズバリ、

- 安全性の確保!

です。

特に漏電や感電を防ぐという意味で、アース線は電気機器にとって

- 最後の守り神

のような存在なんです!

私たちが普段使っている冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機などの家電製品。

これらの多くは金属の外装を持っていて内部で何かしらのトラブルが起きたとき、

金属部分に電気が漏れることがあります。

たとえば内部のコードが断線してフレームに触れてしまったり、

水気によって短絡が発生した場合などですね。

そこで、ここで登場するのが

\\ アース線! //

です。

アース線を通じて漏れた電気は「地面」に流れ、電気が人体に流れ込むのを防いでくれます。

つまり、アース線は

電気の逃げ道! ⇒

です。

この逃げ道がないと、もしその家電を触ったとき、

電気が私たちの体を通って流れてしまうかもしれません。

また、漏電が起きていると、ブレーカーが落ちることもあります。

これは漏電ブレーカーが働いている証拠ですが、アースが取れていないと正しく機能しないケースもあります。

さらにアース線は感電だけでなく、静電気や外部ノイズの抑制にも役立ちます。

音響機器やパソコンなどでは、アースを取ることでノイズが軽減されることもあるんですよ。

- なんか余分な線だと思ってたけど、めちゃくちゃ大事じゃん…!

という声、聞こえてきそうです。はい、本当にそのとおり。

アース線は、あなたと家族の命を守る超重要な安全装置なのです。

アース線がないとどうなる?

アース線が繋がれていない状態で家電を使用することは、例えるならシートベルトなしで車を運転するようなもの。

普段は何事もなくても、万が一のときにはその“油断”が命取りになる可能性を秘めています。

実際、過去には以下のような事故が報告されています。

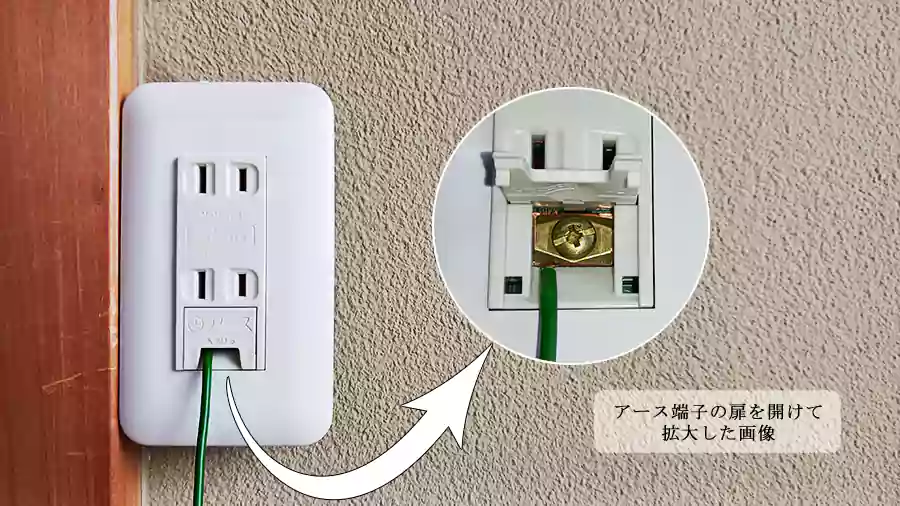

実例1

冷蔵庫で感電!

築30年超えの賃貸マンション。

アース端子のないコンセントに冷蔵庫を接続し、アース線は未接続のまま。

ある日、ドアを開けようとした瞬間「ビリッ!」と手に激しい痛み。

調べてみるとコンプレッサーから漏電しており、金属ボディに電気が流れていたことが判明。

アースがあれば地面に流れていた電気が、人体に直撃してしまった事例です。

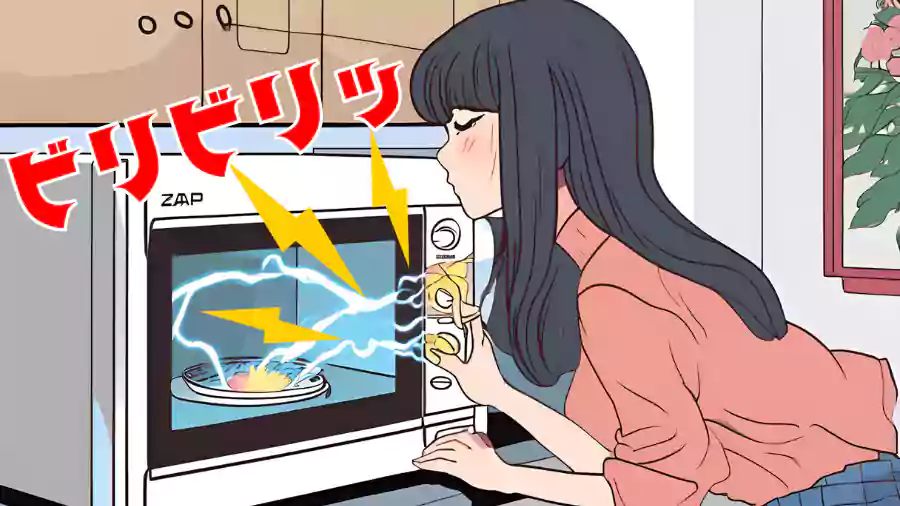

実例2

電子レンジのショートで発火寸前

アースが未接続の状態で長年使われていた電子レンジ。

湿気の多い季節に、内部で小さなショートが起こり、漏電。

ブレーカーは反応せず、気づいたときには異臭とともに煙が立ちこめ、火災寸前の状態に。

これはアースが接続されていなかったため、漏電検知ができず、初動が遅れたケースです。

このような事例に共通しているのは、

アースがついていれば防げた可能性が高い!

という点。

そして、賃貸住宅や古い一戸建てでは、この“アース問題”が非常に深刻です。

築年数が古い物件は、建築基準法改正前に建てられているため、

アース端子付きのコンセントがそもそも設置されていないことがほとんど。

また、工事が必要になる場合でも、賃貸では勝手に改修できないため、そのまま放置されがちです。

しかし、これは明確なリスク。

子どもがいる家庭や、高齢者が住む家であれば、その危険性はさらに高まります。

- 今まで大丈夫だったから、これからも大丈夫!

は通用しないのが電気の怖いところ。

安全な生活を送るためにも、

- アースがない=絶対に対応が必要な問題

として、真剣に向き合うべきなのです。

アース線 つける場所がない場合の基本対応

- アース線を接続したいのに、どこにも端子が見当たらない…

そんなときにパニックにならず、正しく、安全に対応するための方法がちゃんと存在します。

ここでは、アース端子が見つからないときの

(▰˘◡˘▰)3つの現実的な対応策

をご紹介します。

最初にやるべきは、

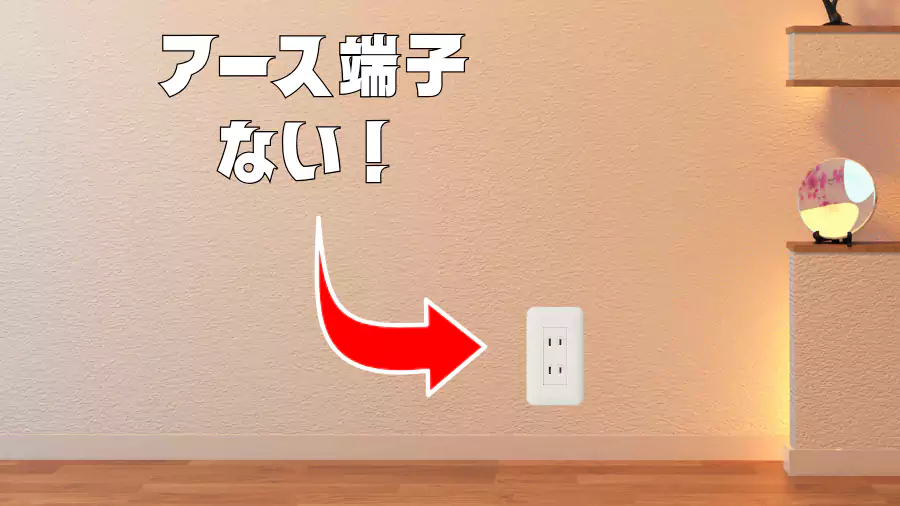

- 本当にアース端子がないのか?の再確認

意外と見落とされがちなのが、冷蔵庫や洗濯機の後ろ、流しの下などの“死角”にアース端子が設置されているケースです。

家電を少し動かすだけで、見えていなかったアース端子が現れることも珍しくありません。

次に試すべきは、

- アース線の延長!

です。

市販の延長アースコードを使えば、離れた場所にあるアース端子まで配線を伸ばすことができます。

コードは固定して安全に配線すれば感電やつまずきのリスクも抑えられますし、

賃貸でも対応しやすいのが特徴です。

さらに、アース端子自体が物件に存在しない場合には、

- プラグ型漏電遮断器

の利用が現実的な解決策となります。

これは電源プラグの間に差し込むだけで漏電時に自動で電気を遮断してくれる、

感電検知型(高感度高速型)のプラグ型漏電遮断器です。

ただ、感電検知型は人体に電流が流れることを検知して遮断する仕組みなので、

実際に感電が起こってから遮断します。

そのため瞬間的に人体に電流が流れてしまう可能性があります。

一方で、

- よくわからないから、とりあえず金属パイプに巻いておこう…

などの、自己流の接続は厳禁です。

アースは“正しく地面に接続されてこそ”意味があるので、

適当に金属部分に接触させるだけでは、電気が逃げず逆に感電のリスクを増やしてしまいます。

つまり、

アース端子がない=詰み

ではありません。

今ある状況に合わせて、最も安全かつ現実的な手段を選択することが重要です。

このあと具体的に一つずつ方法を詳しく解説していきますので、

あなたのご家庭に合った対応策を見つけてください。

まず確認すべきポイント

- アース線をつける場所がない!

と焦ってしまう前に、まず落ち着いて、周囲をしっかり確認してみましょう。

実は、“あるのに見落としている”ケースがかなり多いんです!

まず注目すべきは、設置しようとしている家電の周辺のコンセントです。

特に以下のようなポイントをチェックしてください。

チェック1

コンセントにアース端子が付いているか?

アース端子付きのコンセントは、よく見ると差し込み口の下や横に小さなネジ穴が付いています。

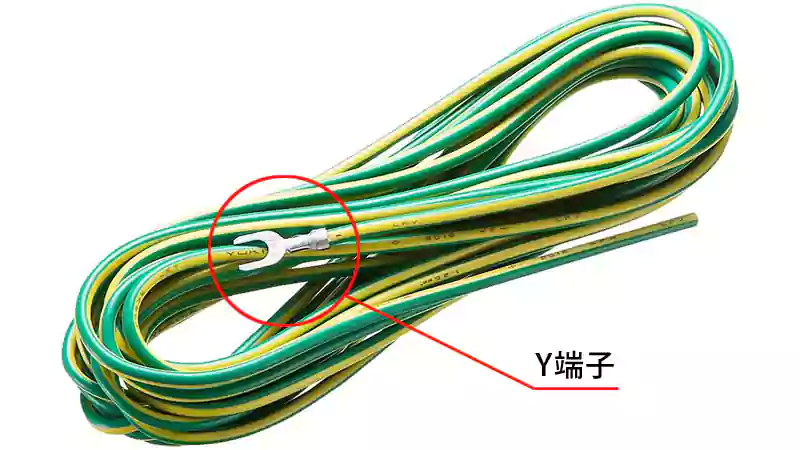

このネジの部分にY端子のついたアース線を差し込んでネジで固定すればOK。

まれにキャップで隠されている場合もあるので、カバーを外して確認しましょう。

チェック2

キッチンや洗面所の壁際

水回りのエリアには、法律でアース付きコンセントの設置が推奨されているため、

意外と冷蔵庫の裏側や流しの横など、普段目にしない場所にあることも。

大きな家電や家具をずらしてみると、隠れていたアース端子が見つかるかもしれません。

チェック3

ブレーカー近くや洗濯パンの奥

洗濯機の場合、洗濯パンの背後やブレーカー近くにが設けられているケースもあります。

これは電気工事の際に独立して設置されることが多く、他のコンセントとは別の場所にあることも。

壁に

- 接地端子

- 接地用

などの記載があるプレートがあれば要チェックです!

チェック4

分電盤の付近

やや専門的な確認ですが、家庭の分電盤付近にアース線の接続箇所があるケースも。

これは特に戸建て住宅で見られますが、判断が難しい場合は無理をせず電気工事士に相談しましょう。

これらの確認を一つひとつ行うことで、

実はつけられる場所があった!

というパターンは少なくありません。

まずは見落としがないか、丁寧にチェックしてみてください。

間違ったアース線の接続例

とりあえず繋がっていれば大丈夫でしょ?(╹◡╹)

それ、めちゃくちゃ危険です!

アース線は“つないだ”だけでは意味がなく、

正しい場所に、正しく接続してこそ初めて機能を発揮します。

ここでは実際にありがちな間違った接続例を紹介しつつ、なぜNGなのかを徹底解説していきます。

① 水道管・ガス管に巻きつける

昔の習慣で

- 水道管やガス管は地面とつながっているからアース代わりになる!

という情報を見かけますが、これは大間違い。

現代の建築では水道管もガス管も絶縁処理されていたり、

プラスチック管が使われていたりするため、電気が地面に流れません。

しかもガス管は引火のリスクすらあるため、絶対にNG。

② 金属製の窓枠やサッシ、手すりに接続

- 近くに金属があるから大丈夫!

と思ってアルミサッシや階段の手すりにアース線を固定するケースもありますが、

これも意味がありません。

これらの構造物は通常、建物の構造とは絶縁されていて地面に接続されていないため、

感電リスクがそのまま残ってしまいます。

③ ネジやビス穴などに無理やり差し込む

接続端子が見当たらず、家具の金属フレームや壁のビス穴にアース線のY端子をねじ込んでしまうケースもあります。

しかし、電気的な接続が確保できず導電性も不明確なため、

電気が全く逃げず感電リスクが増加します。

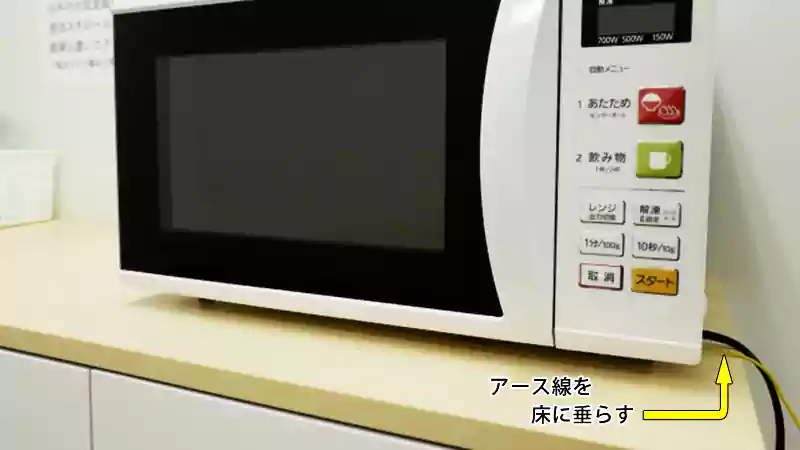

④ 接続せず床に放置

- アースはまあ、なくてもいいか

と考えて、家電から出ているアース線を

- 床に垂らしたまま放置!

するのも非常に危険です。

万が一の漏電時、金属筐体に電気が残ったまま人が触れてしまえば、確実に感電します。

しかも、この状態では漏電ブレーカーも正しく作動しません。

「間違った場所につけているくらいなら、むしろつけない方がいい」

と言われるほど、アース接続は“正確さ”が命。

間違った接続は、「やったつもり」が最も危険な状態です。

この記事を読んでくださっているあなたには、絶対に正しい知識で安全な配線をしてほしいのです。

アース線の安全な代替・延長方法

- アース線 つける場所がない

- アース線 代用

- アース線 延長

などで検索している方——ご安心ください。

アース線が接続できないからといって諦める必要はありません。

実はアース線の接続が難しい環境でも、

安全性を保ちながら使える代替手段や延長方法が、ちゃんと存在するんです。

まずひとつ目は、すでに紹介した

- アース線の延長

です。

これは近くにアース端子がない場合に、長めのアース線を使って遠くの端子に接続する方法。

市販のアース延長コードを使えば誰でも簡単に、しかも工具なしで作業が可能です。

床を這わせる場合は、コードカバーやテープでしっかり固定して転倒や損傷を防ぎましょう。

次に紹介するのが、もっと手軽でおすすめなプラグ型漏電遮断器です。

これは電源タップと家電の間に挟むだけの装置で、

アース線の代わりに漏電を検知して自動的に電源を遮断してくれます。

例えば

- ビリビリガード

などの商品が有名で、Amazonや家電量販店でも購入可能。

しかも設置に工具不要、誰でも今すぐ使えるのが魅力です。

また、アース付き電源タップも一つの方法。

延長コードの途中にアース端子がついているタイプで、ここに家電のアース線を接続できます。

長さも1m〜5mと選べるので、状況に応じて最適なモデルを選べます。

ただし注意点もあります。

- 延長や代用

は、あくまで正規のアース端子がない場合の対処です。アース端子があるのに使わないのは本末転倒。

また漏電遮断器も万能ではないため、水回りなどリスクの高い場所ではなるべく

- アース接続を優先

しましょう。

アース線を延長して接続する方法

アース端子付きのコンセントが遠すぎて届かない!という場面、実はかなり多いんです。

そんなときに使えるのが

\アース線の延長/

という手段。

これ、実はとってもシンプルで工具も不要なことが多いんですよ!

まず用意するのは、市販されている

- アース延長コード

- アース対応の延長タップ

です。

ホームセンターやネットショップで1,000円前後から購入可能です。

コードは緑色の被膜で、先端がY字型の端子になっているものが主流。

接続が簡単で、安全性も確保されています。

手順はこうです。

- 延長コードの片方を、家電のアース線と接続

- もう片方を、遠くのアース端子にネジで固定する

です。

作業はドライバー1本でOK。工具不要のクイック接続タイプもあります。

床を這わせる場合は、ケーブルカバーや養生テープでしっかり固定するのがポイント。

コードに足を引っかけると危険ですからね。

この方法なら賃貸でも原状回復が簡単で、管理会社に迷惑をかけずに対応できます。

また複数の家電を一つのアース線にまとめることも可能ですが、

定格容量を超えないよう注意が必要です。

注意点としては、コードの長さと耐久性。

安価な製品は細すぎたり被膜が弱かったりするので、レビューやメーカーの信頼性をチェックしましょう。

3メートル以上の長さが必要な場合は、耐ノイズ性の高いタイプを選ぶとより安心です。

- 延長なんて面倒そう…

と思った方、大丈夫です。

想像以上に簡単で、なにより今すぐできる現実的な選択肢のひとつです。

プラグ型漏電遮断器の使い方と注意点

プラグ型漏電遮断器は、アース線がどうしても接続できない環境下でも高い安全性を確保できる代替手段。

ここではさらに詳しく、実際の使用シーンや選び方、注意点を掘り下げていきます。

使用シーンに応じた選び方

- キッチンや洗面所など水気のある場所でプラグ型漏電遮断器を使用する場合は、

水濡れによる故障や感電のリスクを避けるため、可能な限り水がかからない場所を選んでください。

一般的なプラグ型漏電遮断器には、高い防水性能は備わっておりません。

水しぶき程度であれば問題ない場合もありますが、直接水がかかるような環境下での使用は推奨できません。

- 子ども部屋や高齢者のいる家庭では感電リスクをより低くするため、

「感電検知型」ではなく「漏電常時監視型」がおすすめ。

異常電流を検知次第、瞬時に遮断するタイプです。

- PC・オーディオなど精密機器用には瞬断防止(サージ保護機能)付きのモデルを選ぶことで、

作業中のデータ損失や誤作動を防げます。

実際の使用レビュー&注意点

例えば「ビリビリガード」は家庭用として人気の高いモデルですが、レビューを見ていると

- 設置も簡単で安心感がある

- 高齢の両親の家にも導入した

といった評価が多い一方で

「差込口が大きくて周りのコンセントと干渉する」

といった注意点も見られます。

また、

- 試験ボタンを押しても反応がない

という場合、製品不良やコンセント側の電気配線トラブルが考えられます。

設置前のテストは必ず実施し、動作確認が取れてから使用することが鉄則です。

- 漏電遮断器=アースの代用品

という考え方。

たしかに機能的には似ていても役割は別物です。

アースは電気を地面へ逃がす「経路」であり、

漏電遮断器は異常を感知して電源を「遮断」する装置。

- 両方揃っているのが理想の環境

です。

とはいえ、どうしてもアースが取れない環境であれば、漏電遮断器は現実的かつ非常に有効なセーフティネットになります。

とくに小さなお子さんやペットがいる家庭では、“最優先で導入すべき安全対策”のひとつです。

アース線が繋げない場合の賃貸住宅での対処法

アース線、繋ぎたい!

でもここ賃貸なんだよなぁ…

そんな声、非常によく聞きます。

賃貸物件では勝手な工事ができず管理会社や大家さんとのやりとりも必要になるため、アース問題は一筋縄ではいきません。

しかし、正しい知識と対応策を知っていれば、安全性を確保しつつ、トラブルなく対処することができます。

まず知っておきたいのは、基本的に賃貸物件では電気工事が禁止されているという点。

アース端子付きコンセントへの交換や新設は壁や配線に手を加える必要があるため、

必ず管理会社またはオーナーの許可が必要です。

無断で行った場合、退去時に高額な原状回復費を請求される恐れもあるので絶対にNGです。

- では、どうすればいいのか?

まず第一に試したいのが、管理会社や大家さんに相談すること。

築年数が古い物件でも、オーナーが安全対策に理解を示すケースは増えており、

- 実費負担で良ければOK

と許可が出ることもあります。

中には、安全性向上のために無償でアース付きコンセントへ交換してくれる管理会社もあります。

まずは相談する価値ありです。

どうしても工事不可、あるいは交渉が難しい場合は、

工事不要の安全対策グッズを活用する方法に切り替えましょう。

たとえば、

- アース付き延長タップ

- プラグ型漏電遮断器

といったアイテムは、現状の配線を傷つけずに安全性を高められるため賃貸住まいにぴったり。

また、意外と盲点なのが部屋の中の他の場所にアース端子付きコンセントがないか調べること。

洗面所やキッチン、トイレ周辺など水回りに設置されていることが多いので、そこから延長するという手もあります。

もちろん、コードは養生して安全に配線してくださいね。

そして最後に大切なのが、

- 放置しない

こと。

感電しそうなわけじゃないし…

という油断が、後々命取りになることも。

小さな努力と工夫で、大きな安全が手に入る。

そう考えれば少し面倒でも対応する価値は十分にあるのです。

アース線が繋げない賃貸住宅での対処法一覧表

| 状況・制限事項 | 対応策 | 備考・注意点 |

| 壁の工事や配線変更ができない | プラグ型漏電遮断器を使用 | 工事不要・誰でも設置可・1台2,000円前後。 |

| 家電からアース線は出ているが近くに端子がない | アース延長コードまたはアース付き延長タップを使用 | 賃貸でも使える・床を這わせるときはコードカバーで保護すること。 |

| そもそもアース端子が部屋に1つもない | 管理会社や大家に相談し、工事の許可をもらう | 実費で許可が出ることもある。安全性の説明を丁寧にすれば理解を得やすい。 |

| 工事を断られた/交渉できない | 工事不要の安全グッズを活用 | アース機能付き電源タップ、プラグ型漏電遮断器で感電リスクを軽減。 |

| どこにアース端子があるか分からない | 水回り(キッチン・洗面所・トイレ)を再チェック | 意外と死角にあることも。家具や家電を一度動かして確認する価値あり。 |

| 放置して使用する | 絶対にNG! | 感電・火災リスクあり。特に子ども・高齢者・ペットのいる家庭では即時対策を。 |

管理会社や大家に相談すべき理由

- どうせ断られるから!

- 面倒くさいし自分でなんとかしよう!

そう思っていませんか?

しかし賃貸住宅でアース線の問題に直面したとき、最も正しいファーストステップは、

- 管理会社や大家に相談する

こと、なんです。

なぜなら、アース線の設置やコンセントの交換は、

- 建物の電気設備に手を加える行為

に該当するため、

入居者が勝手に行うと契約違反になる可能性があるからです。

特に壁の中の配線を触るような工事には電気工事士の資格が必要ですし、

退去時の原状回復でもトラブルになりかねません。

「でも、相談しても無駄じゃない?」

と思われるかもしれません。

ところが、実際に相談してみると

- 安全のためならいいですよ!

- こちらで工事手配しましょうか?

- 費用の一部はこちらで負担しますよ!

といった、前向きな対応をしてくれる管理会社や大家さんも多いんです。

特に最近は感電事故や家電トラブルがSNSやニュースで取り上げられることもあり、

管理側も“安全意識”を強めている傾向があります。

さらに賃貸経営者にとっても、事故や火災は一大事です。

万が一感電や火事が起きれば、その物件の信頼はガタ落ち。

だからこそ、

- 住人が安全に暮らせるようにするための相談

は、決して迷惑ではなく、むしろ歓迎されるべき要望なのです。

相談の際は感情的にならず、以下のようなポイントを抑えて伝えるのがコツです。

- 家電のアース接続ができず、安全性に不安があること

- 賃貸契約に基づいて、無断で工事はできないことを理解していること

- 実費負担や指定業者の利用にも応じる意向があること

など、このように冷静かつ具体的に相談することで、

- きちんとした住人

という好印象も与えられ、交渉がスムーズに進みやすくなります。

「言ってダメなら仕方ない」ではなく「まず相談してみる」

これが、賃貸におけるアース線問題を乗り越える第一歩なのです。

賃貸でできる合法な対応策

- 管理会社に相談しても断られた!

- 工事NGって言われちゃった!

でも、そんなときでも諦める必要はありません!

賃貸住宅でも工事不要・契約違反にならずに行える合法かつ現実的な安全対策は、いくつもあります。

ここでは、代表的な3つの対応策を紹介します。

No.1

アース線を延長する

アース線を延長しようと思うケースの一つとして、電子レンジの設置場所とアース付きコンセントの場所が離れているケースがある。

そんな時の対処法として有効なのが、アース線の延長。

私がおすすめしたい延長方法は現場で必要なメーター数を確認し、その距離に見合ったアース線を購入して交換するという方法です。

その際に注意したいのは、アース線の片方の先端に「Y端子」が付けてある商品を選ぶということ。

何故かというと、このY端子が付いていれば接続作業がスムーズに進むというメリットがあるからです。

No.2

アース付き延長タップの活用

一番手軽でポピュラーなのが、アース端子付きの延長タップを使う方法です。

これは延長コードにアース用端子が付いており、それをアース付きコンセントのアース端子に接続するだけ。

既存のアース端子付きコンセントが離れた場所にあった場合、これを使えばアースの延長は簡単にできます。

設置はドライバー1本あればOK。配線は床に這わせる形になるため、

壁に穴を開けたり、配線工事をする必要も一切なし。

もちろん撤去も簡単なので、退去時もトラブルになりません。

No.3

プラグ型漏電遮断器の導入

- そもそもアース端子が家にない!

という場合は、プラグ型の漏電遮断器が強力な味方になります。

これはコンセントと家電の間に挟み、漏電を感知した場合瞬時に電源を遮断してくれる安全アイテム。

設置工事は不要で、誰でもその日から使える点が最大の魅力。

2,000円前後で購入でき、コンパクトで目立たないので、見た目を気にする方にもおすすめです。

やってはいけないアース線の接続方法

なんとなく金属につなげとけば大丈夫でしょ?(╹◡╹)

その考え、実は感電や火災のリスクを引き上げてしまう非常に危険な行為なんです!

ここではアース線を“なんとなく”扱った結果、実際に起こりうる“恐れている未来”を回避するために、

絶対にやってはいけないアース線の接続方法を徹底的に解説します。

水道管・ガス管に巻きつける

昔の家庭でよく見られた

- 水道管に巻いておけばOK!

という方法。

確かに昔の金属製配管では地面とつながっていたこともありましたが、今は違います。

現代の住宅配管は多くが樹脂(プラスチック)製で、電気が流れない構造になっています。

さらに、ガス管は引火の危険もあり、感電どころか

- 爆発や火災の原因になる最悪のケース

すら、考えられます。

窓枠やアルミサッシなど金属部分に接続

- 金属なら何でも導電するはず

と考えて、窓のアルミ枠や金属製家具にアース線を巻きつけるのも絶対NG。

これらはほとんどの場合、建物の地面とは絶縁された状態にあります。

つまり電気を“逃がす道”にはならず、漏電があっても電気がその場に留まる状態に。

触れた瞬間、体に電流が走る危険な環境を作り出してしまうのです。

アース線を床に垂らして放置

- つなげないから仕方なく床にそのまま置いてる!

というケースも、じつは非常に危ない。

接続しないアース線はただの電線でしかなく、

漏電時にはそのまま電気が筐体に溜まって、触った人に流れるルートができます。

特に子どもやペットが触れてしまった場合、即感電のリスクがあります。

無理やりコンセントのネジに挿す・ビス穴へ突っ込む

- なんか金属の部分に刺さっていればいいでしょ!

という発想で、コンセントのビス穴や周辺金属部に無理やりねじ込む行為。

導電性が確保できていなければ意味がありません。

むしろ接触不良から火花が飛び、発火の原因になることすらあります。

こうした“間違った接続”は、

- つないだ気になってる!

だけで何の意味もなく、むしろ逆効果になることが多いのが現実です。

そしてそれが、家族や自分の命を脅かすリスクへと直結します。

だからこそ覚えておいてください。

- なんとなく!

で繋ぐくらいなら、専門的な知識に基づいた“代替策”を選んだ方が、ずっと安全で確実なんです。

電気的に危険な例とそのリスク

アース線を正しく接続しない――それは、

電気という見えない凶器を“野放し”にしているのと同じです。

ここではアース線が適切に機能しなかった場合にどのような危険があるのか、

具体的な例をもとにそのリスクを明確にしていきます。

事例1

冷蔵庫の外装で感電事故

アース線未接続の冷蔵庫で、庫内の結露によるショートが発生。

漏電した電気が金属ボディに流れ込み、触った利用者が感電。

幸い軽傷で済んだものの、調査の結果

- アースを取っていれば電気は地面に流れていたため、事故は防げた

と判明。

このようにアースが機能していれば

- 人の体ではなく地面に電流が逃げる構造

になるため、感電リスクが大幅に減少します。

事例2

電子レンジの発火寸前事故

コンセント近くのネジに無理やりアース線を巻きつけた状態で使用していた電子レンジ。

内部で漏電が発生した際に接触不良から小さな火花が発生し、コンセント周辺が焦げる寸前に。

- 賃貸だったため原状回復費も高額に…

この例ではつないだ気になっていた接続が逆に漏電の温床となり、

火災一歩手前の危機を招いた形です。

リスク

ブレーカーが作動しない場合がある

漏電ブレーカーは、アース経由での電流の異常を感知して作動します。

つまり、アース線がない・間違った接続がされていると、

漏電が発生してもブレーカーが作動しない可能性があります。

これは、感電や火災の二次災害を防ぐ“最後の砦”が無効化されるということ。

ペットや子どもが触れてしまったら

アース不備の家電に触れた瞬間、体を通じて電流が流れる可能性があります。

大人よりも体の小さい子どもやペットにとっては、

わずかな電流でも大きなダメージを受けるリスクがあります。

電気の怖さは「見えない」こと。

そして普段は何事もなく使えてしまうからこそ、つい油断してしまうことに。

ですが、ひとたび漏電が起これば、その代償はとてつもなく大きなものになります。

- つながっているように見えるけど、正しく機能していない!

そんな状態こそが一番危険なのです。

自己判断での工事が危険な理由

- アースくらい自分で何とかできそう!

- YouTubeで見たから大丈夫!

その“DIY精神”、一歩間違えると大きな事故の引き金になります。

特にアース線の接続や電気周りの工事は知識不足によるミスが命取りになりかねないため、

自己判断での作業は絶対に避けるべきです。

理由1

法的資格が必要な作業が多い

日本では電気工事のうち、屋内配線やコンセントの交換・追加などは、

- 電気工事士

の国家資格がなければ原則として行えません。

無資格でこれらの工事を行った場合、電気工事士法違反となり、

罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)を受ける可能性もあります。

- たかがコンセント交換

と思っていても、法律上はれっきとした専門作業。

無資格での工事は違法行為であることを忘れてはいけません。

理由2

事故リスクが一気に跳ね上がる

アース線の配線ミスによって起きうる主なトラブルは以下の通りです。

- 感電:

間違った接続によって漏電が外装へ流れ、人が触れて感電。 - 発火:

ネジの締めが甘く、火花が飛びコンセント部分が焦げる。 - ブレーカーが落ちなくなる:

誤った接続で漏電遮断機が動作せず、事故を未然に防げない。

こうしたトラブルは素人目では正常に見えても、

内部で“静かに進行”していることがあるのが恐ろしい点です。

理由3

保険や保証の対象外になる可能性

万が一火災や感電事故が発生した場合、保険会社の調査で

- 違法な自己施工

が判明すると、火災保険や家財保険が適用されないこともあります。

また家電メーカーの保証対象外になるケースもあり、最悪の場合はすべて自己責任に…。

理由4

退去時に大きなトラブルになることも

賃貸住宅で自己判断で電気工事を行うと、

原状回復時に“無断改造”として高額な請求が発生するケースもあります。

壁の中の配線にまで手を加えていた場合は全面交換が必要になり、

数万円〜数十万円の請求もあり得ます。

つまり、アースの問題を

- 自分で直せばいいや!

と軽く考えることは、

安全・法律・経済のすべての面で“地雷”を踏みに行くようなもの。

不安な場合は、迷わず

- 専門業者に相談する

- 工事不要の代替手段を使う

という選択をしましょう。

安全にアース線を接続するためにできること

- 安心して家電を使いたい!

- 感電や火災の不安なく家族が安全に暮らせる家にしたい!

それが多くのユーザーが本当に求めている未来ではないでしょうか?

アース線の問題は、正しい知識と実行力さえあれば誰でもその理想に近づくことができます。

このセクションでは、そのために“今すぐできること”を具体的にご紹介していきます。

専門業者に相談するという選択肢

もっとも確実で安全性が高い方法。

それが電気工事士などの専門業者に依頼することです。

費用の相場はアース端子の新設で3,000円〜8,000円程度。

場所や作業量によっては1万円を超える場合もありますが、

感電や火災リスクの低減というリターンを考えれば、十分に価値ある投資です。

しかも、賃貸物件であっても

- 管理会社から許可が出れば、指定業者による施工はOK

という場合が多く、オーナーに安心してもらえるというメリットも。

さらに、正規工事は保険や保証の対象にもなりやすく、退去時のトラブル回避にも繋がります。

自分でできる安全対策グッズの活用

- 業者に頼めない

- 費用を抑えたい

という場合でも、諦めないでください。

以下のような工事不要のアイテムを使うことで、誰でも簡単に安全性を高めることができます。

- プラグ型漏電遮断器:

簡単に導入でき、感電リスクを大幅に軽減 - アース端子付き延長コード:

遠くのアース端子へ安全に配線 - 防水仕様の電源タップ:

水回りでも安心して使える設計

これらはAmazonや家電量販店で2,000〜5,000円前後で購入できるものが多く、

導入のハードルが非常に低いのが魅力です。

専門業者への依頼がおすすめな理由

- ちょっとした配線ぐらい、自分でできそう…

- 業者に頼むと高そうだから後回し…

そう感じる方も多いかもしれません。

ですがアース線の問題に関しては、最終的に

- 一番確実で

- 安全性も高く

- コスパも良い

のが、専門業者に頼むことなんです。

理由1

法令に基づいた正しい施工ができる

アース線の新設やコンセントの交換は、電気工事士の資格が必要な「電気工事」に該当します。

無資格での施工は違法であり、トラブルが起きた際には火災保険や家電保証の対象外になるリスクも。

一方で資格を持ったプロなら法的にも技術的にも適切な施工が可能。

施工後の動作確認や安全チェックまで任せられるので、

- 本当にこれで大丈夫なのかな…

といった不安からも解放されます。

理由2

賃貸でも“大家・管理会社との橋渡し役”になってくれる

信頼できる業者は、賃貸物件での作業についてもノウハウを持っています。

管理会社や大家に必要な書類の提出や工事内容の説明を代行してくれる場合もあり、

交渉や手続きのストレスを軽減できるのは大きなメリットです。

「入居者が勝手に何かしようとしてる」

ではなく、

「きちんと業者を通じて安全対策をしようとしている」

と伝わることで、オーナー側の印象も良くなります。

理由3

見えない部分もチェック&最適化

アース工事は配線の見た目以上に“内部構造”が大切です。

例えば

- ブレーカーとの接続

- 接地抵抗の確認

- 湿気による劣化

など、素人には分かりづらい部分まで点検してもらえるのはプロならでは。

また、プロは状況を見て

- この家電はアース不要で問題ない!

- 別の安全対策が有効!

といった具体的な提案もしてくれるため、“とにかく繋げばいい”という思考から抜け出せます。

理由4

思っているよりも費用は安い

意外かもしれませんがアース線がすでに引かれている場合は、

アース端子の増設や簡易工事なら数千円〜1万円程度で対応可能なことも多いです。

- 何十万円も取られるんじゃ…

という不安があるなら、まずは無料見積もりや相談から始めてみてください。

ネットで「電気工事+地域名」で検索すると、地元の業者や口コミが豊富な電気店がヒットします。

価格が不明瞭な業者は避け、明朗会計・実績のあるところを選ぶのがポイントです。

つまり、専門業者に依頼するという選択は「面倒そう」どころか、

- 最も安心

- 安全

- 合理的な近道

なのです。

少しの手間と費用で家族や自分の安全を守れるなら、その価値は十分にあります。

DIYで対応可能なケースとその方法

「専門業者に頼むのが安心なのは分かった。でも、できることなら自分で何とかしたい!」

そんな“DIY派”の方へ向けて法律的にも安全面でも問題なく、

一般の方でも対応可能なケースと方法をご紹介します。

ここでのポイントは、

- DIYしてもOKな範囲

をしっかり理解し、その範囲内で工夫すること。

以下の方法は資格がなくても実践可能で、しかも正しく行えば十分に安全対策として機能します。

ケース1

アース線の延長

最も一般的なDIY対応です。

近くにアース端子がない場合、市販のアース延長コード(緑色の被膜線)を使って、

安全に接続距離を延ばすことが可能です。

- 接続は工具不要、ネジ締めだけでOK

- 線は床に這わせ、コードカバーで保護

- 接続先は必ず“アース端子付きコンセント”に限定

注意点

線が長くなると感電リスクが増すわけではありませんが、

踏みつけたり断線したりしないよう、しっかり固定することが大切です。

ケース2

アース付き延長タップを使う

これも工事不要で非常に効果的な方法。

アース端子のある電源タップを使えば、そこに複数の家電をまとめて接続できます。

- タップ自体にアースネジがついているものを選ぶ

- 家電から出ているアース線をそこに差し込み、ネジで固定

- 家中のアースポイントをまとめる“ハブ”的な使い方も可能

注意点

消費電力の合計がタップの定格容量を超えないように!

ケース3

プラグ型漏電遮断器を導入する

アースが全く取れない環境ではこの方法が最適解のひとつ。

市販の感電防止プラグや漏電遮断器を使えば、万が一の漏電時に自動で電源を遮断してくれます。

- コンセントに挿すだけでOK

- 試験ボタン付きで動作確認が可能

- 工具・配線知識ゼロでも導入可

注意点

すべての機器に対応しているわけではないため、

事前に消費電力と対応容量を確認することが重要です。

まとめると、

DIYでも正しい知識と道具があれば安全で有効な対応は十分に可能です。

- 無理な工事はしない

- “つもり”の接続で済ませない

を合言葉に、ぜひ今日からでも取り組んでみてください!

まとめ|アース線が繋げない時に知っておくべきこと

アース線が繋げない!

その状況、けっして珍しいことではありません。

でも、だからといって“何もしない”ままでいい理由にはなりません。

この記事で紹介してきた通り、アース線は漏電や感電を防ぐための“命綱”。

もし接続ができない環境でも延長コードや漏電遮断器、

アース付きタップなど、安全を守る手段は確実に存在します。

そして何より大切なのは間違った接続で“つないだ気”になることを避け、

正しい知識をもって対応すること。

賃貸物件なら、まずは管理会社や大家さんに相談する。

自分でできることは合法で安全な範囲に限る。

必要であれば、専門業者の力を借りる。

そうすることで、

- うちの家電はちゃんと安全につながってる!

という安心と信頼のある暮らしが手に入ります。

迷ったらまず、できることからでOK。

この記事があなたの第一歩につながればうれしいです。

本記事の総まとめと今すぐ取れる行動

アース線が繋げないときの不安、この記事を通して少しでもクリアになったでしょうか?

最後に、当記事の要点をギュッとまとめて「今すぐ取れる具体的な行動」をお伝えします。

本記事の総まとめ

- アース線は感電・漏電・火災から命を守る“安全装置”

- 繋げる場所がない場合でも、延長や漏電遮断器などの代替手段がある

- 自己流の誤接続は逆に危険!金属や水道管への接続は絶対NG

- 賃貸住宅では、まず管理会社・大家さんに相談するのが正解

- どうしても工事ができないときは、合法かつ安全な対策グッズを活用

- DIYで対応可能な範囲もあり、正しく実行すれば効果的

- 最も安全かつ確実なのは、専門業者への相談・施工

今すぐ取れる行動リスト

- 家中のコンセントをチェックして、アース端子の有無を確認する

- 家電の説明書を読み、「アースが必要かどうか」を確認する

- アース延長コードや漏電遮断器を導入する準備をする

- 賃貸物件の場合は、まず管理会社にアース工事の可否を相談する

- 「電気工事+地域名」で信頼できる業者をネットで検索・見積もり依頼する

- 間違った接続をしていないか、すでに接続しているアース線の状態を再確認する

たったこれだけのステップであなたの家はもっと安全に、

もっと安心して暮らせる場所に変わります。

- 知っている

だけでは足りません。

“行動する”ことが、安全への最短ルートです。

さあ、今日から一歩を踏み出しましょう!