家電を設置するとき、「アース線をつける場所がない…」と悩む人は多いでしょう。

しかし、アース線を接続しないまま使うと、感電・漏電・火災の危険があります。

この記事では、アース線がつけられないときの安全な対処法と代替策を、

賃貸・DIYどちらのケースにも対応してわかりやすく解説します。

はじめに:アース線がつけられない「放置」は危険

洗濯機や冷蔵庫などの大型家電を設置しようとしたとき、

「アース線をつける場所がない」「壁のコンセントに端子が見当たらない」

というケースは珍しくありません。

しかし、アース線を接続しないまま使用すると漏電や感電、機器の破損の危険があります。

特に水回りで使う家電では、湿気や水滴が原因で漏電することも。

この記事では

- アース線をつける場所がない場合に確認すべきポイント

- 安全に使うための3つの対策法

- 賃貸住宅やDIYでもできる現実的な処置

を、専門知識をもとに分かりやすく解説します。

アース線が必要な理由と安全チェックリスト

アース線がつけられないときに慌てて対処する前に、

まずは「なぜアース線が必要なのか」を正しく理解し、

ご自宅の状況を確認することが大切です。

以下で、必要な理由と安全を見極めるチェックポイントを紹介します。

アース線が必要な理由

アース線とは、家電の金属部分に万一電気が流れた(漏れた)とき、

その電流を地面(大地)へ逃がすための導線です。

これがないと、漏電した電流が人体に流れてしまい、感電事故につながります。

特に水気がある場所では、アース線が「命を守る最後の安全装置」になります。

安全チェックリスト

アース線が見つからないときは、まず以下の項目を確認しましょう。

- コンセントに「アース端子」や「緑色のねじ」があるか

- 壁の下部・洗濯パンの近くに小さなボックスや端子がないか

- コンセントプレートを外すと奥にアース線が隠れていないか(※感電注意)

- 家電の取扱説明書に「アース必須」と書かれているか

- アース線の先端が切れている/長さが足りないだけでないか

→ 1つでも該当すれば、正しい対処をすれば接続可能なケースが多いです。

アース線が届かない/アース端子が見つからないときの安全な対策3選

アース端子が「届かない」「見つからない」場合でも、

いくつかの方法で安全性を確保することができます。

① アース線を延長する(最も基本的な対処法)

アース線が短くて届かない場合は、延長用のアース線を使って接続します。

工事不要で、ホームセンターやネット通販でも部材が手に入ります。

方法の概要

まずは、アース線を延長する作業全体の流れを確認しておきましょう。

以下の手順は、一般家庭でも安全に実施できる基本的な方法です。

- 同じ太さ(1.25mm²前後)の延長用アース線を用意

- 既存線と延長線を圧着スリーブで接続+熱収縮チューブで絶縁

- 線を固定し、導通テストで接続確認

※線同士をねじってテープを巻くだけの接続はNG。

時間とともに外れて感電の原因になります。

🔗 詳しい接続方法はこちら

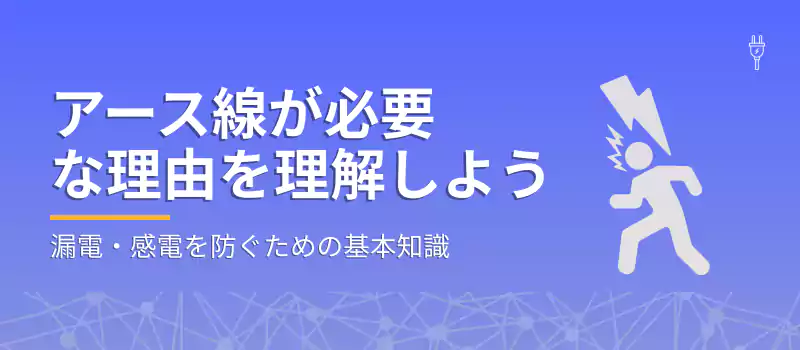

② プラグ型漏電遮断器を使う(工事不要の安全装置)

アース線をどうしても接続できない場合、

プラグ型漏電遮断器(例:ビリビリガード)を使うのが有効です。

主な特徴・メリット

この方法(または装置)には、他の対策にはない利点があります。

導入前に、どんなメリットがあるのかを理解しておくことが安全対策の第一歩です。

- コンセントに差すだけで使用可能(工事不要)

- 漏電を感知すると0.1秒以内に電流を遮断

- 賃貸や古い住宅でも安全対策が取れる

使い方の手順(基本)

使い方はとてもシンプルで、特別な工具や資格は必要ありません。

以下の手順に沿って進めれば、誰でも安全に取り付け・確認ができます。

- コンセントに本体を差し込む

- 家電のプラグをその先に接続

- 「テストボタン」で正常動作を確認

🔗 詳しい製品比較・使い方はこちら

③ 賃貸住宅でできる簡単な代替策

賃貸では壁の中の配線やコンセント交換ができないため、

延長アース線+既存端子利用が現実的な選択肢です。

ポイント

賃貸物件では、壁の中の配線やコンセントの改修ができないなど、

自由に工事できない制約があります。

以下のポイントを押さえておくことで、設備を傷つけずに安全対策を取る方法が分かります。

- 管理会社や大家に「アース端子の有無」を確認

- 洗濯機下の防水パン付近に共用アース端子がある場合が多い

- どうしても見つからない場合は電気工事士に相談が最も安全

よくある質問(FAQ)

Q1. アース線を接続しないと危険ですか?

A. はい。特に水回りでは感電リスクがあります。

洗濯機・冷蔵庫・電子レンジなどは必ず接続しましょう。

Q2. 自分でアース線を延長しても大丈夫?

A. 適切な工具(圧着ペンチ・スリーブ)を使えば可能ですが、

不安な場合は電気工事士に依頼するのが確実です。

Q3. アース線がなくても漏電遮断器があれば安心?

A. 一定の安全性は得られますが、完全な代替にはなりません。

できる限りアース線接続と併用してください。

まとめ:アース線がなくても「安全に使う方法」はある

アース線がつけられないからといって、

「そのまま使う」ことだけは避けましょう。

- 届かない場合 → 延長接続で対応

- 端子がない場合 → プラグ型漏電遮断器で補助

- 賃貸住宅の場合 → 既存端子の確認と延長接続

そして、どの方法を選んでも、

導通確認・動作テストを定期的に行うことが安全の基本です。

関連記事

- 【安全グッズ編】プラグ型漏電遮断器の効果と選び方|ビリビリガードなど人気モデルを比較

- 【DIY実践編】アース線延長の正しい方法と安全な接続手順

- 洗濯機のアース線をつける場所がないときの安全対策と代替方法