突然の来客、ドキッとしませんか?特に女性や一人暮らしの方は、防犯対策にも気を配りたいですよね。

実は、わが家もワイヤレスインターホンがあればいいなあ、取付けたいなあって思っているんです。でも簡単に設置できる商品ってあるのでしょうか?

そこで本記事では、そんな疑問をお持ちのかた向けに、配線工事不要で簡単に取り付けられるワイヤレスインターホンの魅力と、DIYでの設置方法を紹介します。

ワイヤレスインターホンの特徴と|おすすめポイント

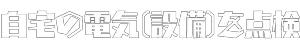

ワイヤレスインターホンをお勧めする最大のポイントとして、室内親機と玄関子機との通信に電波を使っているというのが特徴です。

また設置後は親機を移動して子機と通信できるというのも魅力の一つ。

ではなぜ無線方式のインターホンをお勧めするかというと、設置経験のない初心者の方にとっては、以下に挙げる電波ならではの利便性とメリットがあるからです。

配線工事不要で設置が簡単

インターホンを設置するにあたり、配線工事が不要というのは、めちゃくちゃハードルが低いです。

そのため女性やDIY初心者でもドライバーが1本あれば簡単に設置できます。

以下に設置例を紹介します。

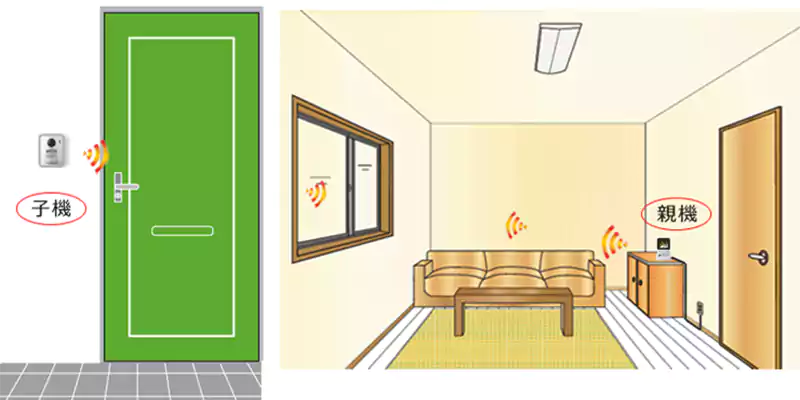

下はPanasonic製のワイヤレステレビドアホンVS-SGZ20Lを設置した例。

左は玄関ドアの横に取付けたワイヤレス子器で、右が室内に設置したワイヤレス親機です。

玄関子機を設置する場合、既にチャイム等の押ボタンが取付けてあれば、先にその押ボタンを取り外し、その後、設置例のようにカメラ付き子器を取付けます。

室内親機も設置例のように充電台にセットし、その後ACアダプターをコンセントに挿せば、設置は全て完了。

たったこれだけで、カメラ付きインターホンシステムの完成です。

設置場所を選ばない!

電波を使うインターホンの場合、有線インターホンのように配線の必要がない。そのため親機を一定の場所に固定しておく必要はありません。

例えばリビングに置いてある親機をキッチンや寝室に持ち運びでき、また家事の最中とか2階で作業中の場合でも、すぐに来客対応が可能。

このように親機を移動して玄関子機と通信できるというのは特に便利ですし、おススメするポイントです。

防犯対策としてのワイヤレスインターホン

ワイヤレスインターホンは録画機能付きの製品を選ぶと、防犯カメラとしても利用できます。

ポイント

- 訪問者を確認してから応答する

- 不審者には毅然とした態度で対応する

- 助けが必要な場合はすぐに警察へ通報する

例えば不審者が突然来て子器の呼出ボタンを押したとしたら、その時点の様子は自動で録画されます。

そのため万一何かあった場合はその記録を証拠として警察へ通報することもできる。

カメラと通話機能でしっかり確認

玄関子機にカメラ機能が付いていると、親機のモニターで訪問者の顔を確認してから通話できる。

そしてこの機能は、無用なトラブルを未然に回避するためには絶対に必要だと思う。

実はこれ、音だけで訪問者の存在を認識するチャイムに比べると、防犯上も大きなメリットがあります。

可能ならば、どこのご家庭でも採用したほうが望ましいと思う。

また夜間などで周辺が暗いときには、子器の照明が自動点灯するので、訪問者の顔もしっかり確認できます。

配線工事不要|メーカー別モデル

配線工事が不要なワイヤレスインターホンは、以下の各メーカーから販売されています。

ここでは一部機種の機能と特徴を紹介します。

Panasonic VS-SGZ20L

電池式のワイヤレス玄関子機なので配線工事が不要!設置も超簡単。

ワイヤレスモニター親機は持ち運びできるので、リビング・キッチン・書斎・寝室など、どこでも移動OK。

VS-SGZ20Lの3つの特長

- 無線接続で配線工事不要

- 自動録画機能搭載

- 持ち運びできる

| ー ドアホン親機 ー | |

| 電源 | 専用ニッケル水素電池DC2.4V (630mAh) |

| 外形寸法 | 高さ123×幅80×厚み24.5mm |

| 画面表示 | 2.7型カラー液晶ディスプレイ |

| 重さ | 約150g (電池パック含む) |

| ー 玄関子機 ー | |

| 電源 | 単3型電池6本 |

| 外形寸法 | 高さ131×幅99×奥行37.2mm |

| 取付方法 | 付属の取付カバーを使用 |

| 照明方法 | LEDライト(照明用) |

アイホン WL-11

玄関チャイムや古いドアホンからの取替え、また配線工事ができない場合などに最適。

設置は取付台をネジで壁に固定するだけでOK。親機は充電式なので自由に持ち運んで使えます。

WL-11の特徴

- 親機は手に心地よくフィットする形状

- 子機は左右画角約110°の広角カメラを搭載

- 自動録画機能

| ― モニター付きワイヤレス親機 ― | |

| 電源電圧 | DC2.4V / 2000mAh (専用ニッケル水素電池) |

| ディスプレイ | 2.4型TFTカラー液晶 |

| 画素数 | 約23万画素 |

| 重さ | 約170g (電池パック含む) |

エルパDHS-SP2020

DHS-SP2020は、

・ポータブルモニター子器

(DHS-A20P)

・充電台親機(DHS-BJ1)

・玄関カメラ子器(DHS-C22)

の3つがセットになったもの。

また必要な場合は充電台親機にポータブルモニター子器を3台まで増設し登録する事が可能。

DHS-SP2020の特徴

― ポータブルモニター子器DHS-A20P ―

- 持ち運びOKの充電式

- ポケットにも収まるコンパクトサイズ

- 録画画像の確認もOK

― 玄関カメラ子器DHS-C22 ―

- 乾電池式なのでどこでも設置

- 水平画角約130°広角カメラ

- マグネット付のカメラ取付枠

| 【ポータブルモニター子器】 | |

| 電源 | DC2.4V / 750mAh ニッケル水素充電池 |

| 本体サイズ | 高さ137×幅57×奥行22mm |

| 本体重量 | 約120g (電池パック含む) |

| 画面サイズ | 2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ |

Ring Video Doorbell 4 (リングビデオドアベル 4)

自宅のWi-Fiに接続して利用できるドアベルとセキュリティカメラです。

Wi-Fiの電波が届く範囲であれば、玄関ドア付近や既設ドアホンの位置に設置可能。

Doorbell 4は電源を着脱可能な充電式クイックリリースバッテリーを採用しているので、電源工事が不要。

訪問者がドアベルのボタンを押した時、また動きを検知した時はリアルタイムでスマホに通知が届きます。

そのため、外出先からも応答できるスマートフォン対応のインターホンです。

ワイヤレステレビドアホンVS-SGZ20L設置時の記録を紹介

防犯対策の観点から「わが家もカメラ付きのインターホンを設置したいな」と思っている人は実に多い。

そこで実際にPanasonic製のワイヤレステレビドアホンVS-SGZ20Lを設置したので、導入を検討する際の参考にしてください。

交換前の乾電池式チャイム

今回交換するチャイム本体は、電源に乾電池を使用し弱電で動作するタイプのものです。

しかし以下のように、チャイム本体がAC100V式のタイプもあるので注意してください。

下の画像がテレビドアホンに交換前のチャイム本体と押ボタンで、電源は乾電池で動作するタイプのもの。

室内の天井付近にはチャイム本体が設置されており、この本体と玄関ドア横の壁に取付けられた押ボタンは弱電用の電線で繋がっています。

訪問者がこの押ボタンを押すと、室内のチャイム本体がピンポーン♪と鳴って住人に知らせる仕組みになっている。

ただここで注意してほしいのは、チャイム式からワイヤレステレビドアホンに交換するからといってチャイム本体を撤去する必要はないということ。そのままの状態でOKです。

ですが電源の乾電池は液漏れの心配もあるので取外しておくことをおすすめします。

また今回のテレビドアホン設置作業にあたり、唯一の取外し作業といえば玄関の押ボタンだけです。

これを取外し、その空きスペースにワイヤレス玄関子機を取付ければ、もう作業は終了したのも同然。

VS-SGZ20Lの設置はこんな方におすすめ

- 配線や電源工事が心配な方

- 自分で交換したい方

- チャイム式を交換したい方

配線や電源工事が心配な方

もしテレビドアホンを購入しても「はたして自分で取り付けられるだろうか。

それに配線や電源工事が必要となった場合、ドアホンが無駄になってしまうかもしれない」という不安を抱いている人も多いと思う。

でもワイヤレステレビドアホンVS-SGZ20Lはその名の通りワイヤレス(無線)方式で接続するドアホンです。

そのため配線の必要はないですし、100Vの電源工事も必要ありません。

このような理由もあり、初めてドアホンを設置する人でも全く心配ご無用です。

自分で交換したい方

DIYの初心者も、得意な人も、ぜひ挑戦してほしいと思います。

なぜならVS-SGZ20Lテレビドアホンは簡単に設置できるから。

どのように簡単かというと、室内に設置するモニター親機を充電台にセットし、ACアダプターをコンセントに差込めば使用準備OK!

たったこれだけでワイヤレス親機は使えるようになります。後はマニュアルに沿って簡単な初期設定を済ませましょう。

次に玄関の壁に電池式のワイヤレス子器を取付けます。これで子器も親機も使用準備はOKです。

最後に、親機・子機間で映像と通話のテストを実施して終了です。

チャイム式を交換したい方

ピンポーン♪と音が鳴るだけのチャイムだと、どんな人が訪ねてきたのか分からない。

そのためドキドキしながら玄関ドアを開けたという経験をした人は多いはず。

そんな場合、玄関前にいる訪問者の姿を確認し、それから通話に移行できるシステムがあれば防犯上も安全に対応できます。

そこでそんな時にうってつけなシステムが、カメラ付きのドアホンである。

もし今現在チャイム式の設備を使っていて、防犯対策の観点からどうしても玄関前の状況を把握したい場合は、カメラ付きのドアホンに交換することを検討されると良いでしょう。

埋込ボックスの有無を事前確認

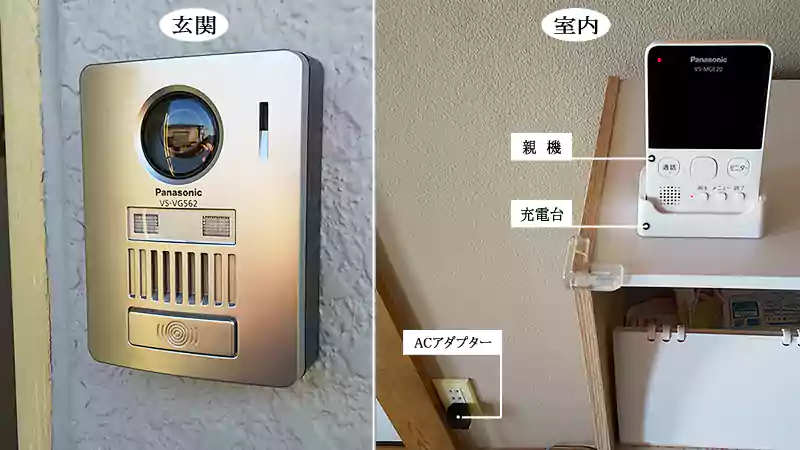

実は木造やコンクリート造にかかわらず、建物に埋込ボックスが設置されていれば、玄関子機の取付けは至って簡単に済みます。

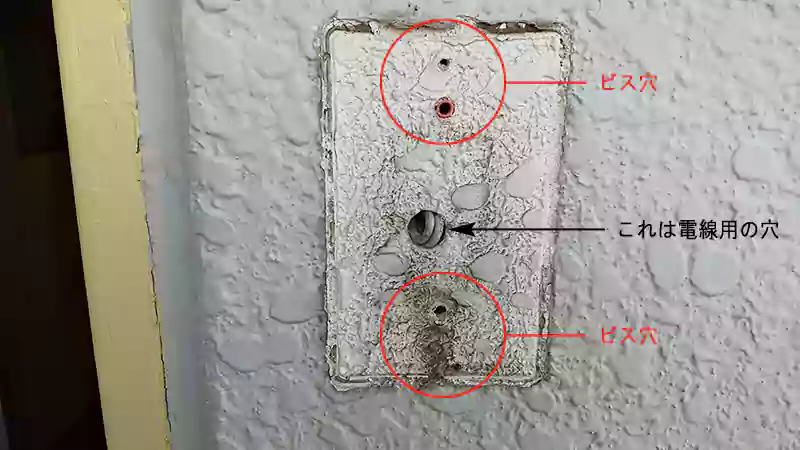

下の画像を見てください。左が鉄筋コンクリート構造の建物に埋め込まれているボックスで、右が木造住宅の壁に埋め込まれているボックスです。

このボックス上下の赤円の中心部には4㎜のネジ穴があるので、このねじ穴に4㎜のネジを使用して子機を簡単に固定できます。これは木造のボックスも同様です。

以上のようにボックスさえ埋め込まれていれば設置する際の手間は省けるので、ドライバーさえあればDIY初心者でも大丈夫です。

玄関横にボックスがない場合

もし玄関横にボックスが設置されていない場合、子機はどうやって取付けたらよいのだろうか。

実は埋め込みボックスが付いてないからといって、玄関子機の設置ができないというわけではありません。

それは外壁材に直接ビスを打込んで取付けるというやり方があります。

しかしこの方法は、外壁材の種類(ALC・サイディング・コンクリート)によって、施工方法とビスを使い分ける必要があります。

例えば外壁材がALCの場合はALC用のビス、サイディングであればサイディング用のビスといった具合です。

下の画像は外壁材がALCですが、チャイムの押ボタンを取外すと、ご覧のように壁にビス穴が残ります。

現在お住いの住宅が持ち家の場合は、壁に多少穴が開いたとしても他人にとやかく言われる筋合いはありません。

ですが、もしこれが賃貸住宅だったらどうでしょう。もしかしたら賠償問題に発展するかもしれません。

そのため、賃貸住宅にお住いの場合は自分の判断で設置するのではなく、事前に、必ず管理会社や大家さんに相談しましょう。

コンクリートの建物の場合

コンクリートの建物でボックスが埋め込まれていない場合、木造住宅とは違い子機をそう簡単に設置することはできません。

なぜかというと、次のような手順を踏まなければならないからです。

- コンクリートの壁にハンマードリルで下穴を開ける

- 下穴にプラグアンカーを挿入

- 木ビスを使用し子機を取付け

どうでしょう、とっても面倒くさいと思いませんか。

こんな工事をするくらいなら、少しお金が掛かってもプロの電気屋さんに任せた方が楽ですよね。

ワイヤレス玄関子機の取付け

では下の画像を見てください。これがワイヤレス玄関子機です。要はこの子機が設置できれば、もう作業は完了したのも同然です。

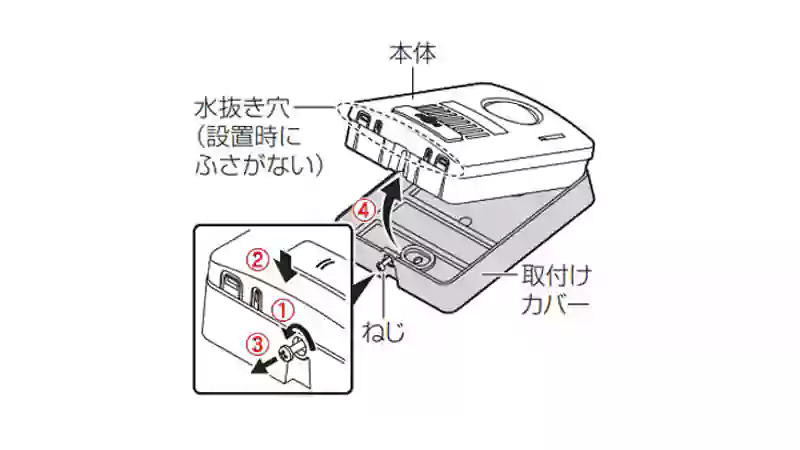

本体と取付けカバーを分離

ではこのままでは壁に設置できないので、次の1~4の手順に従って、本体を取付けカバーから取外します。

- 底面部のネジを反時計回りに回す

- 本体を取付けカバーに押し付けたまま維持

- ねじ頭をつまんで引っ張り出す

- 本体を図のように上方向に持ち上げる

以上で本体を取付けカバーから取り外すことができます。

取付けカバーを壁に設置

次に本体と分離した取付けカバーを、玄関横の壁に取付けます。

本建物は外壁材がALCですが埋込ボックスは付いていません。

そのためALC用のビスを使用して、以下のように直接取付けカバーを設置しました。

もしお住いの建物に埋込ボックスがあれば、4mmのネジを使って取り付けてください。

また有線の押ボタンを外した後は、電線の端末を絶縁テープで巻いて処理しておきましょう。

また取付けカバーをビスで固定した後は、ビスの頭がむき出しになっているので付属の防水シートを貼るのを忘れないように。

この防水シートは、ビスを打込んだ部分から雨水などが侵入するのを防ぐ役割があります。

では続いて本体を取付けカバーに戻します。

ですがその前に、電源の乾電池を+-の向きを間違えないよう以下のようにセットしましょう。

※因みに乾電池は付属していないので注意してください

また実際にドアホンを運用後、カメラの角度調整が必要だと感じたときには、上記画像のカメラ角度調整レバーで調整しましょう。

カメラ本体を取付カバーに戻す

それでは、先ほど設置した取付けカバーにカメラ本体を戻します。

やり方は本体と取付けカバーを分離した時の方法を参照してください。

最後に取付カバー底面部にあるネジをしっかりと本体に締め付ければ、カメラ付き玄関子機の設置は完了です。

ワイヤレスモニター親機の設置

いよいよモニター親機の設置です。

設置といっても一定の場所(壁)に固定しておく必要はありません。

そのため、ここでは使用する前の準備として、付属の電池パックを以下のように本体にセットしましょう。

ですが、なるべくなら電池パックは玄関子機を設置する前に本体へセットし、充電を早めに開始した方がいいと思います。

なぜかというと、マニュアルによると充電完了までに要する時間が「約12時間」となっているため。

では充電も終わったところで、実際に室内のカラーボックス上にワイヤレス親機を設置してみました。

下がその画像です。

VS-SGZ20L設置後の使用感

先ず玄関子機と室内親機の位置関係を示すと以下のようになります。

玄関ドア横に設置したワイヤレス子機から、室内親機を設置した部屋までは、直線距離にして約10m程度あります。

そしてその間には廊下や石膏ボードで間仕切りした壁、それに引き戸などがあります。

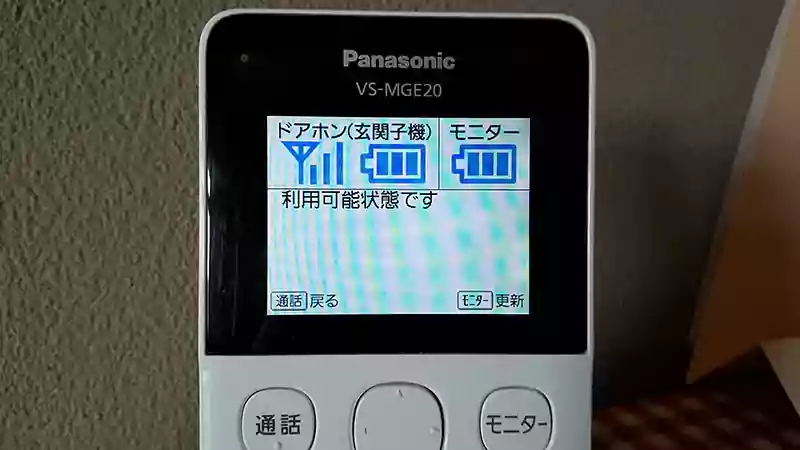

このような室内環境の中、親機のモニター画面で電波強度を確認したところ、以下の情報が表示されました。

これを見ると電波強度は棒が3本立っているので「強」。

玄関子機の電池容量とモニター親機のバッテリーはどちらも100%なのでOK。

乾電池に関しては新品を入れたばかりなので当然ですが…

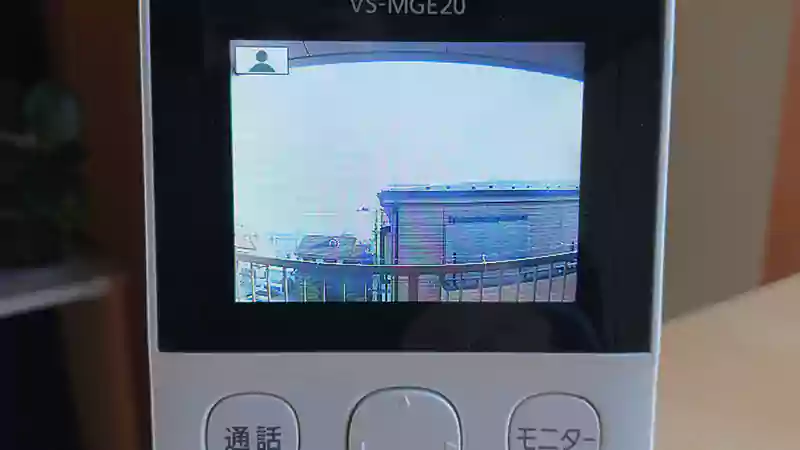

次に親機と子機間の映像と通話を確認しました。結果は、映像・通話ともに良好で特に問題なし。

またこの機種にするかどうかを検討していた時の心境としては、画面サイズが小さく、もしかしたら見えにくいかもと思っていた。

しかし実際こうやって画面に向き合ってみると、意外にも、何の違和感もない。

またドアホン子機の乾電池は、新品だとどれくらいの期間持つかが気になっていたので、その事を注視していた。

結論を言いますと、約8カ月程度持ちました。

これはドアホン電池セーブという機能を「セーブ1」に設定した時の結果です。

ただセーブ1に設定すると、子器の映像がモニターに表示されるまでに数秒間のタイムラグがあります。

VS-SGZ20Lのまとめ

PanasonicワイヤレステレビドアホンVS-SGZ20Lは、配線工事不要で簡単に設置できる、電池式のワイヤレスドアホンです。

留守中でも来訪者を録画できる自動録画機能や、夜でも鮮明な映像を確認できる高感度カメラなど、充実した機能を搭載している。

VS-SGZ20L のおすすめポイント

- 電池交換の手間が少なく、ランニングコストを抑えられる

- 賃貸住宅やDIYが苦手な方でも簡単に設置できる

- 留守中に誰が訪れたのかを確認できるので安心

- 夜間の来訪者も鮮明に確認できる

- クリアな音質で会話できるので聞き取りやすい

- 玄関周りの安全対策にも役立つ

- 省エネ設計で環境にも優しい

以上、留守番や防犯対策に最適な製品を探している方におすすめですので検討してみてはどうだろうか。