さて、玄関前にいる来訪者とのやり取りに音声通話しかできないインターホンを使っている場合や、

また押ボタンを押して、室内のチャイムを鳴らすだけ!というお宅は案外多いものです。

例えば、下に示す玄関子機や押釦スイッチなどがそうです。これらの機器を通してだと、相手の顔や姿は見えないので、

「どんな人が訪ねてきたんだろう!」と不安を抱えたまま玄関ドアを開けてしまうことになり、防犯上かなり危険です。

ましてや女性の一人暮らしの場合はなおさらです。

そこで、そんな不安を解消するためにお薦めしたいのが、これからご紹介するPanasonic製の「モニター付きドアカメラ」というワイヤレス式の製品(下)です。

この製品の設置は至って簡単です。

どれだけ簡単かというと、「すでに設置されているインターホンやチャイム式の設備はそのままにしておき、

新たに玄関ドアの上部に、上記左側のドアカメラ(VS-DC400)を掛け、固定ねじを締めればドアカメラの取り付けは完了」するからです。

あとは右側のモニター親機(VS-HM400)を室内に設置しておき、ピンポーン♪と従来の呼出し音が鳴ると、モニター親機がその音に反応し(※チャイムリンク機能)、

自動で玄関前の来訪者を映し出し通話ができるという仕組みになっています。

以下に、このドアカメラが設置可能なドアのタイプと設置出来ないタイプ、また設置後、ピンポーン♪とチャイムが鳴ったら、

その音をモニター親機が検知して玄関前の映像を自動表示するための設定方法などを紹介いたします。

また、設定というと、「何か難しいことをやるんだろうか?」などと臆してしまうかもしれません。

でもその際は、製品に付属している「取扱説明書」通りに進めていけば、ちゃんと設定できるので、そんなに心配することはないと思います。^^

既存のインターホンやチャイムはそのままでOK!

さて、この「モニター付きドアカメラ」を設置するにあたって、既に設置されているインターホンやチャイムなどは「取り外すのか?」、

それとも「取り外さなくても良いのか?」等と迷ってしまう人もいるかと思います。

でも、結論は「取外す必要はなし! 何もしないでそのまま残しておく!」です。

なぜかというと、そもそも、今設置されているインターホン親機や玄関子機を取り外して、このモニター付きドアカメラと交換するという事ではないのです。

つまり既存のインターホン設備はそのまま活用し、新たにモニター機とドアカメラを設置して玄関前の来訪者を映し出すというシステムです。

実はアパートやマンションなどの集合住宅では、室内に取り付けられている火災感知器やガス漏れ警報器が作動すると、

その信号を受信して警報を発するというタイプのインターホン(親機と玄関子機)設備があります。

しかし残念なことに、こういったタイプのインターホンには、来訪客を映し出すといった機能がないものも多く、防犯上は少し不安が残ります。

でもだからといって、このインターホン(親機・子機)を取り外して、全く別規格のテレビドアホンに交換した場合、

先の火災感知器やガス漏れ警報器などは恐らく動作しないと思います。

そういったリスクを考慮すると、既存のインターホンには全く手を触れる事もなく、

しかもドアホンと同等の機能を発揮する「モニター付きドアカメラ」の設置はすごくお勧めです。^^;

配線工事が不要!で、設置も簡単!!

このモニター付きドアカメラの特長は、モニター親機とドアカメラをワイヤレスで接続するので配線工事が不要!という事と、

ドアカメラとモニター親機を接続するための設定(ペアリング)はあらかじめ済んでいるので、設置後すぐに使用可能ということです。

普通、コンクリート造の住宅とか木造住宅とかの違いに関係なく、玄関の壁にスイッチボックスが埋め込まれていれば、

玄関子機やチャイム用押ボタンなどは簡単に取り付けることができます。

また、木造住宅の場合は、ボックスが埋め込まれていなかったとしても、木ネジを直接壁にねじ込むことで機器を固定できます。

しかしこの方法は、壁に穴を開けることにもなりますので、賃貸住宅にお住いの場合はお勧めできません。

そして少々厄介なのがコンクリート造りの住宅でボックスが埋め込まれていない場合です。

この場合、木造住宅のように壁に直接木ネジをねじ込んで固定するという事はできません。

機器を固定するには、コンクリートの壁にドリルで下穴を開け、そこへコンクリート用のプラグを打ち込み、

そのあとに木ネジで固定するという作業が必要になります。

こんな面倒なことをやるのは、電気工事をやる人か、DIYが得意な人くらいで、経験のない人には向きません。

それに比べ、カメラを玄関ドアに掛けるだけで設置が完了するというのは工事経験のない人にも簡単に出来るため、わざわざ業者に依頼するまでもありません。

購入前に玄関ドアの確認をしよう!

さて簡単に設置できるということで購入したものの、購入後に「取り付けできない!」「失敗した!」等と後悔しないためにも、

玄関ドアは、次に示す要件を満たしているかどうかを確認しておきましょう。

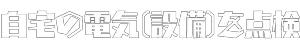

外開きドアならOK!

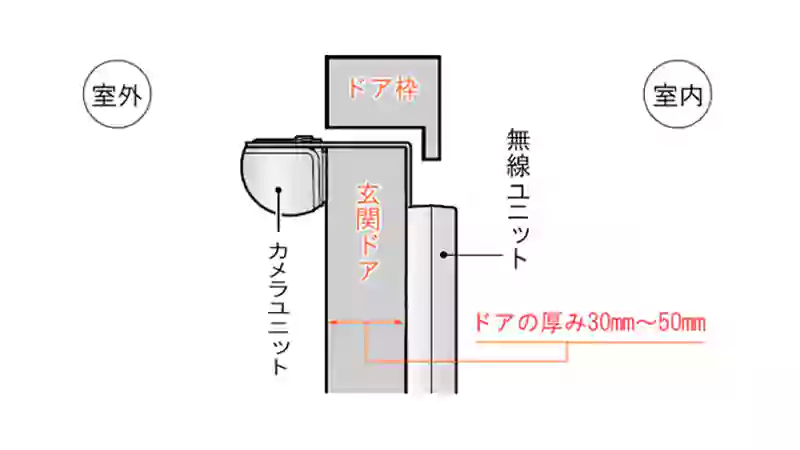

ドアカメラを設置するのは簡単ですが、上のイラストのように設置できるドアのタイプは「外開き」であることが条件です。

内開きのドアや引き戸には設置できませんので注意してください。

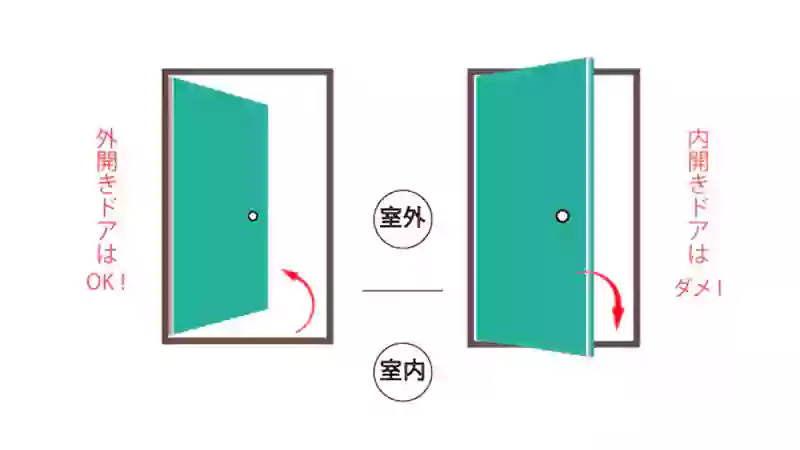

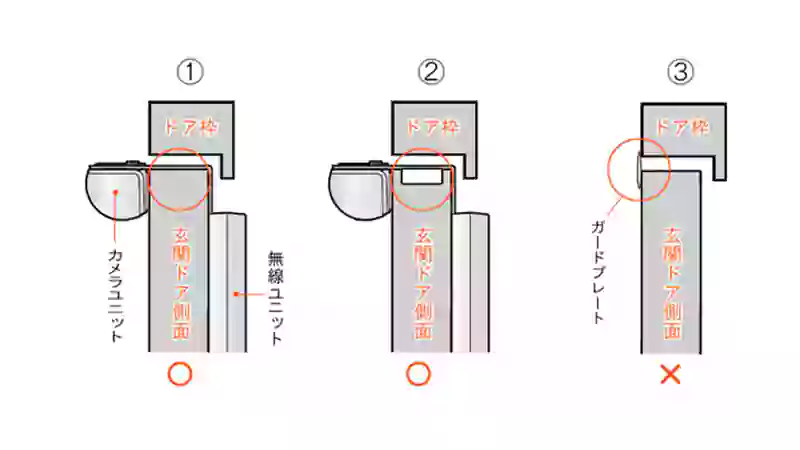

ドア枠の出っ張りが5ミリ以上あるとダメ!

上のイラストは玄関ドアを側面から見たものですが、イラストのようにドア枠の出っ張りが5ミリ以上あるドアには設置できません。

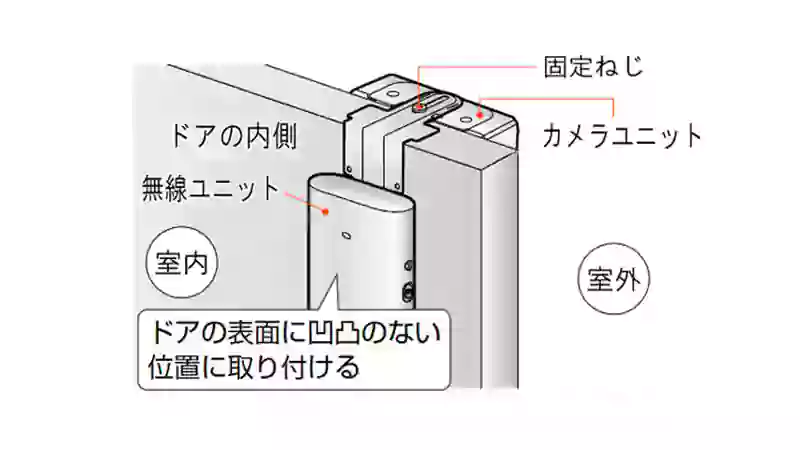

なぜかというと、イラストを見ても分かるように、カメラユニットの上部には固定ねじが付いています。

このねじを六角レンチで緩めると、カメラユニットを前後にスライドさせることができ、これによって厚みの違うドア(30ミリ~50ミリ)にも掛けられるようになっています。

通常であれば、ドアに掛けた後はドアの厚みの分だけカメラユニットをドア側に移動させて六角レンチで固定ねじを締め付けます。

しかしイラストのように赤色で示したドア枠が出っ張っていると六角レンチを入れる隙間がなく、固定ねじを締め付ける事はできません。

このような理由から、「ドア枠の出っ張りが5ミリ以上あるドア」には取り付けができないので注意しましょう。

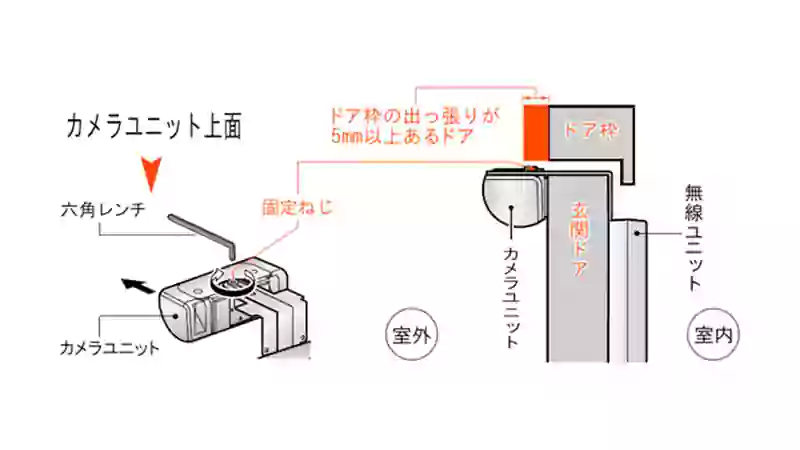

1.5ミリ以上の隙間があればOK

上のイラストに示すように、ドア枠とドアの間に1.5ミリ以上の隙間があることを確認しましょう。

もし1.5ミリ以上の隙間が無い場合は残念ですが設置できません。

ドアの厚みが30ミリ~50ミリならばOK

イラストのように玄関ドアの厚みが30ミリ~50ミリであれば設置可能です。

しかし30ミリ未満と、50ミリを超えるドアの場合は取り付けできません。

ドア上面の形状に注意

上のイラストは玄関ドアを側面から見たものです。

①の赤円内のように、ドアの上面が平らのものと、②の凹形状(赤円内)の場合は問題なく設置できます。

しかし③の赤円内のように、こじ開け防止用のガードプレートが付いている場合は、残念ですが設置できませんので注意してください。

以上が玄関ドアの確認になります。

ドアカメラの取り付け方法

さて、ドアカメラの設置といってもイラストのように、ただ玄関ドアに引っ掛けてカメラユニット上部の固定ねじを締め付けるということだけなので、これといって特別難しい作業ではありません。

ただ、早く使用できるようにするためには、先に、モニター親機を充電台に置いて充電しておきましょう。

なぜかというと、この充電完了までに要する時間が、約12時間と結構長いからです。

よって早めにセットしておくのが良いかと思います。

また無線ユニットの電源としては、単三形電池が4本必要ですので、ドアに掛ける前には電池を入れておきましょう。

因みに、推奨電池はパナソニック製の「エネループ ハイエンドモデル」だそうです。

先ほどのモニター機の充電の仕方や無線ユニットへの電池の入れ方などは、同梱の取扱説明書(P.13)に詳しく記載されていますので、そちらを読みながら行いましょう。

チャイムリンク機能を設定しよう

ドアカメラの設置が終わりましたら、次はモニター機でチャイムリンク機能を設定しましょう。(詳しくは取扱説明書の17Pと20Pを参照してください)

チャイムリンク機能というと、何か難しい設定をしなければならないのかと身構えてしまいそうですが、別に難しい話ではありません。

要は玄関の呼出しボタンが押されて室内の親機がピンポーン!と鳴った場合に、その音をモニター機がキャッチして訪問者の映像を自動表示するための機能です。

勘の良い方はもうお分かりだと思いますが、実は玄関ドアに設置するドアカメラには、来訪者が呼出しのために押す「呼出しボタン」は付いていません。

しかし、もし呼出しボタンが付いていたとしてもドアカメラの設置位置は高さが2m前後ですので、実際にそのボタンを押すということは難しく、全く実用的ではありません。

そこで、冒頭でも説明したように、現在設置されているインターホンやチャイムはそのまま使用し、

玄関子機やチャイム用押釦スイッチが押された時に、ピンポーン♪と鳴る呼出し音だけをモニター機に録音しておきます。

そして、そのチャイムが鳴ったら、モニター機は反応して玄関前にいる来訪者の映像を自動表示させるというのが、このチャイムリンク機能というわけです。

またその際に注意する事として、「モニター機を充電台に置いておかないと、チャイムリンクが動作しない」ということも覚えておきましょう。

以上のように、この仕組みであれば、わざわざ既存のインターホンやチャイムを取り外す必要もないため、簡単にカメラ付きのインターホンシステムが完成するというわけです。

電波状態は必ずチェックしよう!

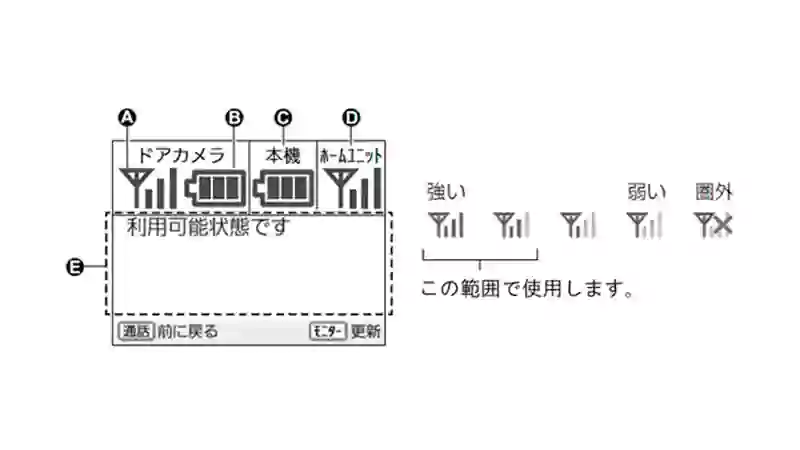

モニター親機とドアカメラは電波を使って通信します。なので上のイラストのように、モニター機を設置した場所での電波状態(強弱)を把握することはすごく大事です。

なぜかというと、例えばモニター機を常時置いておきたい場所があったとします。

でも、その場所の電波強度(強・中・弱)を確認しないで設置した場合、ドアカメラからの映像が映るかどうかは分かりません。

理由としては、ドアカメラとモニター親機間の距離が離れ過ぎている場合や、間仕切り壁などが影響して電波を弱めてしまうことが考えられます。

そこで、確実に通信できるかどうかを見極めるため、実際にモニター親機のメニュー画面を開いて確認することが必要になるというわけです。

(※電波レベルや電池残量の確認方法は取扱説明書の26、27Pを読みましょう)

確認後、どうしても電波が弱くて繋がらないという場合は、下の中継アンテナ(KX-FKD3)を設置するという手もありますので覚えておきましょう。

この中継アンテナは、モニター機とドアカメラの間に設置することで、弱い電波を増幅し中継する働きをしてくれます。

以上簡単でしたが、「モニター付きドアカメラ」を設置する際の参考にしてください。