地震が起きたら、まずは身の安全を確保!

そんな防災の基本を知っていても、意外と見落としがちなのが電気火災のリスク。

実は、地震後に発生する火災の約6割が電気に関連する火災だといわれています。

倒れた家電がショートしたり、断線した配線がスパークしたり…。

じゃあ、ブレーカーを落としておけばいいんじゃない?

と思うかもしれませんが、地震の混乱のなかで手動でブレーカーを切るのは難しいのが現実です。

そこで役立つのが感震ブレーカーというアイテム。

震度5強以上の揺れを感知すると、自動でブレーカーを遮断して通電火災を未然に防ぐというスグレモノです。

特に注目されているのが、 後付けできる

- 感震ブレーカー「震太郎」

です。

専門的な工事不要で、コンセントに差し込むだけで使えるため

- 賃貸でも設置できる!

- すぐに導入できる!

と評判です。

当記事では、震太郎の

- 特徴

- 設置方法

- 他製品との違い

- 口コミ

まで詳しく解説!

震太郎って本当に役立つの?

という疑問を解消し、あなたの防災対策に役立つ情報をお届けします。

感震ブレーカーとは?

感震ブレーカーは地震が発生した際に揺れを感知し、電気を自動的に遮断する装置です。

地震による火災の多くは、停電後の電気復旧時に発生する通電火災が原因とされています。

この火災を防ぐために、感震ブレーカーは重要な役割を果たします。

感震ブレーカーには、大きく分けて

- 分電盤タイプ

- コンセントタイプ

- 簡易タイプ

の3種類があります。

分電盤タイプは家全体の電気を遮断できる一方で、設置には工事が必要です。

コンセントタイプは、手軽に導入できるのが特徴です。

簡易タイプはブレーカーのハンドルをレバーで引き下げたり

ボール球を落下させることでブレーカーを切るといった取り付け方式で、コストが抑えられます。

震太郎はコンセントタイプに分類される感震ブレーカーで、アース付きコンセントに挿すだけで使用可能です。

特に、賃貸住宅などで工事が難しい環境に適しています。

感震ブレーカーの役割

大きな地震が発生すると、大規模停電が起きることがあります。

しかし揺れが収まった後に電気が復旧すると、屋内電気配線ケーブルがショートしたり、

破損した電気機器や倒れた家電のコードがショートして発火することで、通電火災を引き起こす可能性があります。

このような地震による火災を防ぐために設置されるのが感震ブレーカーです。

感震ブレーカーは、地震の揺れを感知して自動的に電気を遮断します。

これにより、地震直後の危険な時間帯に電気を止め、火災のリスクを軽減できます。

感震ブレーカーの種類と特徴

感震ブレーカーには主に3つのタイプがあります。

| 種類 | 特徴 | 設置方法 |

| コンセントタイプ | コンセントに挿すだけで使用可能 | 工事不要 |

| 分電盤タイプ | 家全体の電気を遮断できる | 専門工事が必要 |

| 簡易タイプ | ブレーカーのスイッチに重りを設置 | 低コスト・DIY可 |

中でも「震太郎」は、アース付きコンセントに挿すだけで機能する感震ブレーカーです。

工事不要で、すぐに地震対策を始められるのが特徴です。

震太郎とは?

震太郎は、家庭の主幹漏電ブレーカーを自動的に遮断する後付け型の感震ブレーカー。

最大の特徴はアース付きコンセントに挿すだけで使用できるという点で、電気工事が不要。そのため誰でも簡単に設置できます。

また、震太郎は電池式ではなくコンセントからの電力で作動するため、電池切れの心配がないのもメリットです。

震太郎の仕組みと動作原理

震太郎は、本体に内蔵されたセンサーが地震の揺れを感知すると、

- 疑似的な漏電電流を発生させて漏電ブレーカーを自動で遮断

します。

これにより家全体の電気が止まり、火災のリスクを低減します。

また、地震後は手動でブレーカーを復帰させることで、通常通り電気を使用できるようになります。

震太郎の設置方法

震太郎の設置は非常にシンプルで、特別な工具や専門知識は必要ありません。

ただし、使用するためにはアース付きコンセントが必要です。

取り付けに必要な条件

震太郎を使用するには、以下の条件を満たしている必要があります。

- アース付きコンセントがあること(アース端子接続可能なコンセントも可)

- 主幹漏電ブレーカーの定格感度電流が30mA以下であること

具体的な設置手順

- アース付きコンセントを確認する(設置環境に適しているかをチェック)

- 震太郎をコンセントに挿す(しっかりと接続されていることを確認)

- 動作確認を行う:設置後、テストボタンを押して正しく作動するか確認

このシンプルな手順で、すぐに感震ブレーカーの機能を利用できます。

震太郎のメリット・デメリット

震太郎の最大のメリットは、簡単に設置でき、確実に主幹漏電ブレーカーを遮断できることです。

震太郎の強み

- 工事不要で簡単に設置可能

- 主幹漏電ブレーカーを確実に遮断できる

- 手軽な防災対策として効果的

使用時の注意点

| 項目 | 注意点 |

| 設置場所 | アース付きコンセントが必要 |

メリット

- 工事不要でコンセントに挿すだけで使用可能

- 主幹漏電ブレーカーを一括遮断し、火災リスクを軽減

- 電池不要で、停電後も電源復旧時に確実に作動

デメリット

- アース付きコンセントが必要(アースのない家庭では設置できない)

これらの点を考慮し、震太郎が自宅の環境に適しているか確認しましょう。

震太郎はどんな人におすすめ?

震太郎は、特に次のような人におすすめです。

- 工事なしで通電火災対策をしたい人

- 賃貸住宅に住んでいる人

- 手軽に防災設備を導入したい人

賃貸住宅では分電盤タイプの感震ブレーカーを設置するのが難しい場合が多いため、震太郎のような後付けタイプが適しています。

また、電気に詳しくなくても簡単に使えるので、防災対策を始めたい人にもピッタリです。

賃貸住宅でも使える

震太郎は工事不要でコンセントに挿すだけなので、賃貸住宅でも使用可能です。

ただし、アース付きコンセントがない場合は、設置が難しい可能性があります。

震太郎を導入すべき家庭とは?

- 賃貸住宅に住んでいる人

- 工事なしで感震ブレーカーを導入したい人

- 手軽に防災対策をしたい人

感震ブレーカーはどこの家の分電盤にも設置されてるの?

普通、ブレーカーといえば分電盤に組み込まれているアンペアブレーカーや漏電ブレーカー、

そして照明とかコンセント用の配線用遮断器、エアコン専用のブレーカー等を思い浮かべると思います。

しかしこれらのブレーカーは漏電や過電流には反応しますが、地震の揺れを感知して電源を遮断するという機能はありません。

一方感震ブレーカーには加速度センサーというものが内蔵されており、

これによって地震を検知し信号を出力することで分電盤の主幹漏電ブレーカーを切ることができます。

ただ残念なことに、どこのお宅の分電盤にも感震ブレーカーが設置されているかというと、そうではないのです。

なぜ震度5強以上の地震で?

なぜ震度5強以上の地震を感知して、主幹漏電ブレーカーを切る必要があるのだろうか?

その目的を一言でいうと、通電火災を防止するため!です。

では一体、この通電火災とは何ぞやって事になるのですが、

例えば過去の大震災を振り返ってみても分かるように、大規模な地震が発生した時には広範囲にわたって停電が発生しています。

そしてその後、停電が復旧し通電したのを機に、多くの住宅からは電気が原因の火災が発生しており

その火災のことを通電火災と呼んでいます。

要因としては、地震の揺れによって屋内の電気配線が損傷、また断線ショートし火花が散って発火。

また転倒したままの暖房器具(例えば電気ストーブ)に通電され火災になるといったケースなどが調査から分かっています。

そこで、こういった通電を機に発生する火災を防ぐには分電盤に設置されている主幹漏電ブレーカーを自動的に切って

電気を止めることが通電火災を防止するうえで非常に大事になります。

しかし残念なことに大多数の住宅の分電盤は未だに感震ブレーカーの機能がないものが多いというのが実態です。

そこでこういった状況を改善する方法として感震ブレーカーの機能を持った機器を後付けで設置する必要があります。

そこで電気工事士が行うような専門的な工事ではなく、アース付きコンセントに挿し込んでおくだけで

感震ブレーカーとしての機能を発揮する震太郎という感震ブレーカーがあるので以下に紹介します。

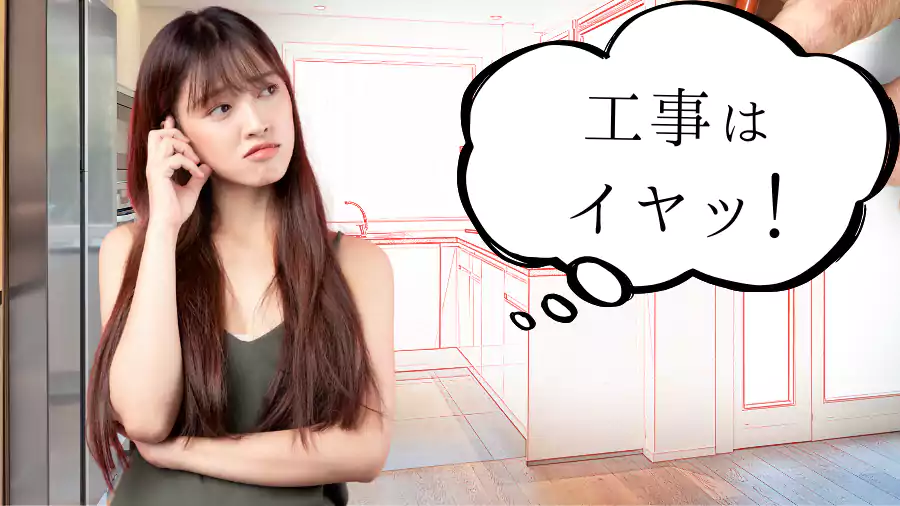

感震ブレーカー震太郎はアース付きコンセントへ設置して動作する

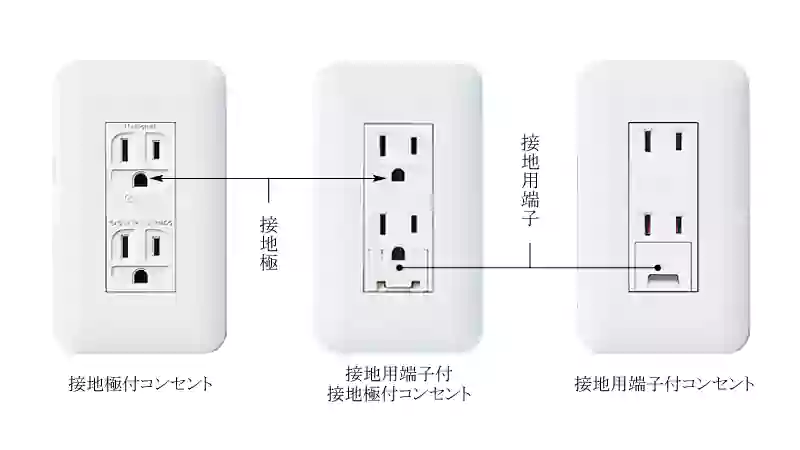

初めにお伝えしたいのは、この震太郎は、上記画像に示すアース付きコンセントへ挿し込むことで動作するということを理解してください。

もし、アース付きではないコンセントへ設置した場合は、地震が起きても動作する事はありません。

これは動作のメカニズムが次のようになっているからです。

まず感震ブレーカー(震太郎)が震度5強以上の地震を検知します。

すると疑似漏電信号というものが出力され、アース側へ約50mAの疑似漏電電流が流れます。

そしてそれを分電盤に設置されている主幹漏電ブレーカーが検知し、電源を遮断して住宅内を全て停電とします。

このように、漏電ブレーカーが漏電と検知するためにはアースがとても重要な役割を果たしますので、

アース付きコンセントにしっかりと接続したうえで使用するようにしましょう。

また、アース付きコンセントがどこに設置されているか分からないという人は

洗濯機や冷蔵庫などが設置してある水回り部分を確認してみましょう。

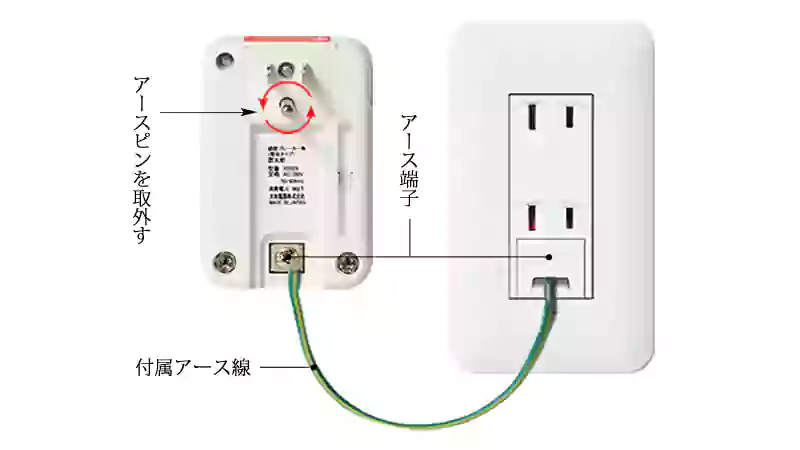

接地用端子付コンセントの場合は本体のアースピンを外そう

上記「接地極付・接地用端子付」画像を見ても分かるように、コンセントには接地極付と接地用端子付というタイプがあります。

接地極付コンセントの場合、震太郎の3P電源プラグを差し込むだけで取り付けは完了しますが

もう一方の接地用端子付コンセントにはアースピンが邪魔になって差し込むことができません。

実はそんな接地用端子付コンセントにも取り付けできるように

本体のアースピンはネジ式になっていて、取り外すことができるようになっています。

外し方は、アースピンを指先でつまんで反時計回りに回転させて外します。

外した後は震太郎のアース端子とコンセントのアース用端子間を付属のアース線で繋いで、あとはコンセントに挿し込むだけです。

コンセントへの取付けと抜き取り時は必ずキャンセルボタンを押そう!

普通、マニュアルをしっかり読めば間違った手順で設置することは避けられると思います。

でもこの感震ブレーカーのように、ただコンセントに差し込むだけで設置が完了する機器だと

「マニュアルを読むまでもない!」と高を括ってしまうことがあります。

しかし、この震太郎をコンセントに設置する場合「本体の左側面にあるキャンセルボタンを押しながら差し込む」という注意書きがあります。

これはコンセントから抜き取る時も同様です。

なぜかというと、もしキャンセルボタンを押さずにコンセントへ差し込んだり抜き取ったりすると、

分電盤の「ブレーカーが強制遮断される場合がある」からということです。

もしそうなると、当然ですが全ての部屋が停電状態となってしまい

パソコンやゲーム機、録画予約中のレコーダー等の機器類に影響を及ぼすこともあります。

できればテストボタンを押してブレーカーが切れるのをテストするといったこと以外は

こういった事態を招かないように、多少面倒くさくてもマニュアルには目を通しておきたいものです。

最後に本体のテストボタンを押して確認

では問題なく感震ブレーカーの設置ができたら震太郎本体のテストボタンを押して

分電盤の漏電ブレーカーが遮断されるかどうかの動作確認を行いましましょう。

テストボタンを押すと、感震状態を強制的に実行するので、実際に漏電ブレーカが遮断されます。

そのため電源が遮断されることで影響を及ぼす恐れのあるPCやデコーダー、ゲーム機などは

事前に安全対策を行ってから実行しましょう。

おっと、その前に分電盤が何処に設置されているか、ちゃんと確認しておきましょう。

探し回って停電時間が長引いても困りますからね。

漏電ブレーカーが遮断しない!

またテストボタンを押しても「漏電ブレーカーが遮断しない!」というトラブルが発生する場合があるかも知れません。

そんな時、原因として考えられるのは「アースがちゃんと取れていないのではないか?」という事と

もう一点はコンセントの極性が逆になっている可能性が高いという事があります。

普通、コンセントを正面から見ると左側の差込口が長い方が接地側(※N又はW)で、

もう一方の短い方が非接地側(電圧側)になります。

しかし設置工事の段階で配線の接続を間違えてしまうと、本来ならば接地側のはずがその逆の非接地側の極性になり

非接地側が接地側の極性になってしまいます。

普通、N=ニュートラル・W=WHITE(電線の白側)なので

上記のように極性の反転しているコンセントに感震ブレーカー(震太郎)を挿し込んでも

正常に作動(疑似漏電信号が出力されない)しません。

こういった場合は、コンテスターという検査器を使用する事で

コンセントの通電検査や極性、アースの有無等をチェックできます。

チェック後、極性が違っていると分かった場合は電線を抜き取ったあと

白線と黒線を入れ替えると正常に戻ります。

まとめ

震太郎はアース付きコンセントに挿すだけで使用できる、後付け型の感震ブレーカーです。

- 工事不要で簡単設置

- 疑似漏電電流を発生させて主幹漏電ブレーカーを遮断

- 電池不要で確実に作動

地震による火災のリスクを減らすために、震太郎の導入を検討してみてはいかがでしょうか?